脳科学者を名乗る人たちの大部分は科学者とも言えないし、脳の研究を自らしたこともない人たちが多い…

| 脳・神経

昭和大学医学部精神医学講座主任の岩波明教授が、医学部には脳科学は無いと語られました。岩波明教授は、発達障害の臨床、精神疾患の認知機能の研究などに従事され、NHK Eテレ「きょうの健康」にも出演される名医です。

関連記事>>

大学研究機関にて、脳に関する研究をしているのは、基礎医学の部門に加え、神経内科・脳外科・精神科が相当していますが、いずれの部門も、世の中に浸透している脳科学のイメージとは一致していないと思います。

医療機関で提供されているリハビリの内容は、間違いではありませんが、中には、通常の過ごし方よりもレベルが低い内容のものも多く、それだけを長く続けて来た所為で、出来ていたことさえ出来なくなってしまったというお客さんに遭遇することの方が多いです。

また、同じ方法を何年も続けて来たことや、保険のルールで1回15分程度という短い時間でのリハビリ処方で、実際に良くなっているのか?どうか?も分からないこともあり、中には、日にち薬という言葉で誤魔化されてしまう部分もあります。

同じような動作なのに、どうして身体が柔らかくなるのでしょう?

関連動画>>

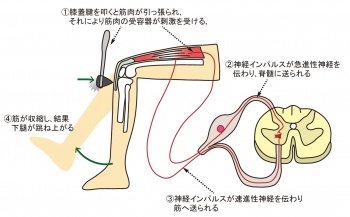

反射を伴う動作をさせると、人間は、筋肉・神経・血管・臓器もストレスから解放されます。元々、人間に備わる機能ですが、それを応用させたリハビリや運動処方を見たことがありませんでした。スポーツ選手が当たり前のように体得しているものですので、お病気されている方や安静時程度の方を対象にされた臨床や研究しかされて来なかったので、仕方がないのかも知れません。

関連動画>>

どんなに偉いと言われる研修者であっても、世の中に知らないことは、たくさんあるということだと思うのですね。先生、お問い合わせ、待ってます! 笑。