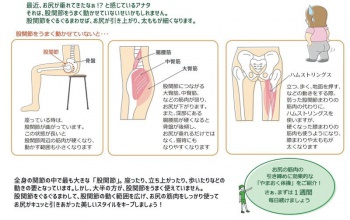

つまづき

手っ取り早い健康法としてお散歩を勧めています。痩せなくても肝臓の脂肪を溶かしてくれる週40000歩以上を歩くことを目安にしています。お散歩で日常生活動作以上の足腰を鍛えることが出来ますが、中には、つまづいたり転んだりする方もいらっしゃいます。

また、最近買い物に行くだけでも疲れてしまう、夕方などに靴がきつくなり履き辛いと感じる時がある、階段を上がっただけでも息切れや動悸がすることが増えた、以前に比べて肌が乾燥してかゆみがあるなど、いろんなことを訴える方もいらっしゃいます。これら身体の変化に気がつくと、運動をしても転倒してしまうリスクが高くなっていると考えても良いと思います。

一生懸命運動をしていても筋肉が衰えてしまう人の死亡リスクは、そうでない人の2倍にもなるといわれており、20年前に、しっかり運動をしていると思われているのに筋肉が衰えている人を抽出して、その原因を探ってみたことがあります。

足の筋肉には自信があるとおっしゃられる60代以上の女性10名。毎日のように5キロ以上も歩かれていて、とても転倒のリスクがあるようには見えません。しかし、ロコモチェックではお馴染みの足腰の筋力の衰えを簡単にチェックできる「片足立ち上がりテスト」を行ってみると、80代以上の脚の筋肉と同等にまで衰えてしまっている方々が確認されました。

運動をしても筋肉が衰えてしまうタイプかどうかは、寝ている時の様子を見ればわかります。そこで、先ほどの検査で運動しているのに筋肉が衰えていた方々の寝ている時の様子をチェックして頂きました。そのサインとなっている、ある行動が判明しました。

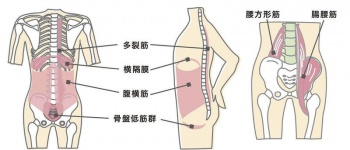

運動していても筋肉の衰えを進ませてしまうのが歳を追うごとに衰える腎機能の低下です。その原因の1つが高血圧。高血圧の改善に最も大事なのは減塩です。しかし、なかなか難しいという人も多いことでしょう。そこで厳しい減塩なしでもできる血圧予防改善法をご紹介します。その方法で腎臓がどのくらい改善され、筋力が増やせるのかも検証してみました。

筋肉細胞の栄養分を作っているのは腎臓が分泌するホルモンです。腎機能が衰えると筋肉に栄養分が供給されずに筋肉が衰えてしまいます。運動しても筋肉が衰えて足腰が衰えるのは腎機能の衰えによる栄養不足です。高血圧になると太い血管から腎臓の毛細血管に多量の血液が流れるため、腎機能が追いつかず、毛細血管が機能しなくなります。

健康な人は、1日に摂取と多塩分の8割を尿で排出しています。塩分が排出されていないことで高血圧となり、腎機能低下に繋がります。腎臓は体内でも特に細い血管の集まりです。ろ過装置でもある糸球体は、毛細血管の塊で1個の腎臓に100万個もあります。高血圧になるとろ過装置も破壊されます。

減塩することも大切ですが、腎機能低下の回復には、腎臓の塩分を排泄するカリウムを多く含む緑黄色野菜やとろろ昆布などの海藻を片手一掴みほど補うと良いとされています。1週間程度続けると腎機能が回復し、同じように運動を続けていると筋肉量の増加に転じることもあります。

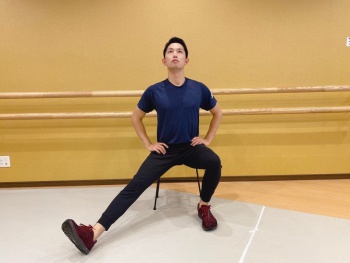

・足振り体操

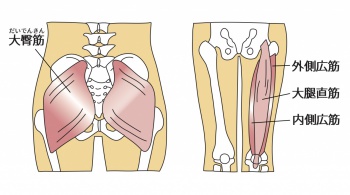

足振り体操は、人間の身体を構成する単一の筋肉の中では、最大の体積を誇大殿筋。股関節の動きに強く関与していますが、主に足を後ろに振る、股関節を外側に開く時に使われます。日常生活においては、ジャンプをする、椅子から立ち上がる動作で働きます。大殿筋を鍛えるメリットは、何と言ってもヒップアップ効果が期待できることです。お尻全体の位置がキュッと上がります。

ハムストリングは、太ももの裏側にある3つの筋肉の集合体です。ヒザ関節の動きに強く関与しており、主に、ヒザを曲げる時に使われます。日常生活においては、ジャンプする、歩くなどの動作で使われていることから、人間が、身体を動かすために重要な役割を担っています。ハムストリングを鍛えるメリットは、太ももの引き締め、ヒップアップの効果が期待できることです。

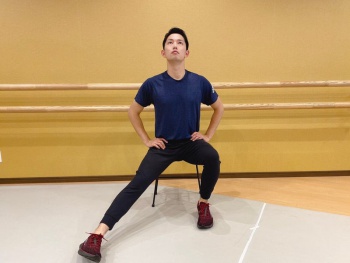

・お尻上げ体操

お尻上げ体操を行うことで、下半身の筋肉を中心に背筋や腹筋など全身の筋肉を効率よく鍛えることができます。

筋力アップ以外にも、基礎代謝の向上、成長ホルモンや、男性ホルモンのテストステロンや、女性ホルモンのエストロゲンを作る若返りホルモンのDHEAの分泌、シェイプアップ効果など、健やかで美しい身体へ導く魅力がいっぱいあります。

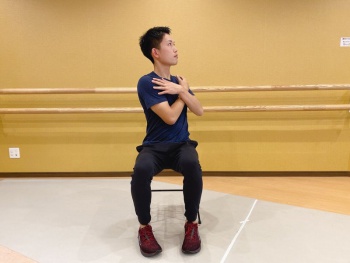

・座って片足伸ばし腰曲げ体操

お尻の筋肉は、立った状態で、片足をうしろに持ち上げる、外側に脚を上げる、つま先を外側に捻る、つま先を内側に捻るの4つの動きが、複合して歩行の動きや、姿勢維持の機能を果たしています。

座って片脚伸ばし腰曲げ体操は、垂れ尻の原因でもある大臀筋・中臀筋・小臀筋のそのものの筋力低下と、骨盤の後傾を予防解消し、くびれが出来る、姿勢が良く見える、タイトなパンツやスカートがに合うようになる効果が、期待出来ます。

この3つの体操を3〜5周行ってみましょう。

テレビでお馴染みの「正月太り解消!代謝アップ体操<その1>」でご紹介したやまおく体操をした後に、「片足立ち上がりテスト」をやってみて下さい。頑張られて筋力が付いたのを実感出来ると思います。