ブログ

覚えたいことを一晩寝かせる(睡眠)

| 脳・神経

寝る前に勉強すると、翌朝覚えていることがあります。記憶に睡眠は、必ず必要な過程となります。それは、睡眠の過程を経ないと記憶が定着しないからです。

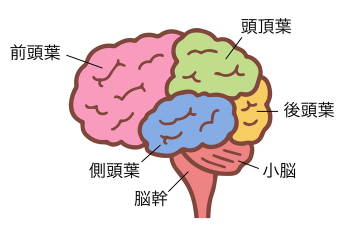

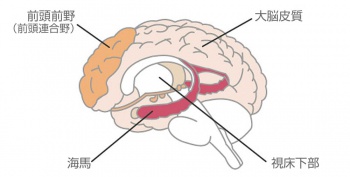

寝ている間も脳の海馬は、一生懸命働いています。昼間のうちに頭の中に入ってきた断片的な情報や記憶を整理しています。断片的な情報どうしを組み合わせてその整合性をチェックしています。整合性が確認された情報が長期の記憶となります。

Psychological Scienceに掲載された研究によりますと、寝る前に勉強し、そのあとで寝て翌朝簡単に復習をした人は、勉強時間が短くなっただけでなく長期的な記憶保持力が50%向上したと言われています。これを睡眠依存性の記憶の定着と呼んでいます。

分子レベルから現象学的レベルまで得られている様々な証拠を見れば、睡眠中の記憶の再処理が、記憶が形成し最終的にはっきりと形づくられる際の重要な要素であるということには疑いの余地がありません。

学習後の睡眠は、間違いなく優れた方法となりますが、2回の学習時間の間に睡眠を取る方が優れた方法となります。一晩寝かせると脳が学習した内容をファイルに保存できるだけでなく、その情報にアクセスしやすくなるからです。また、翌朝に少し勉強することで、更に再現性が高まります。

良質な睡眠と少しの分散学習を組み合わせれば、本当に覚えたいことを記憶に留めるための最良の方法となるでしょう。

讃岐人の特徴

| 塾長の独り言

起動しているアプリが多過ぎるとスマホの動作も遅くなるみたいに、やりかけ・やりたいと思っていることが多過ぎると、脳の動きも身体の動きも鈍くなり、本来やらなければいけないことをやり切る事が出来なくなります。

先ずは、やる日を決めると、このやりかけを脳から取り去る事が出来ます。実際やるかどうかは、その日に考えるのがベスト。脳の性格を応用すると直ぐに悩みを解決することが出来ます。 10年前に谷益美さんから脳の使い方を教わってから、1度に幾つもの企画を同時進行出来るようになりました。いったい自分は何がしたいのか?上手く伝えられもしないのに口にするのは、ただのガキと同じだからね 笑…

土曜のお昼過ぎまでのビジネスタイムを終えて移動中です。台風来ないでね。

お料理屋さんのランチタイムに入ると定食があります。

A・B・Cの三択であるところが選びやすかったりしますのに、A〜Zまであるとしたら悩んでしまいますよね 笑。みなさんの日常の中でも、お昼の定食のように悩んでしまうことってありませんか?また違った日本経済を停滞させちゃうかも知れませんと言いながら、僕は、いつも一番下のCを選んでます 笑。A〜Zまであったとしても万年C 笑。これも脳の性格を応用した過ごし方の1つだったりします 笑…

おかげさまで、コロナ蔓延で止まってしまっていた需要を掘り起こすことが出来そうです。そろそろ帰ります 汗。

高松に帰って来ましたら、先ず讃岐うどんを食べたくなるのが讃岐人。

子供の頃、宇高連絡船の甲板の上で食べたうどんを思い出しませんか?笑。船に乗り込んだら、一目散にうどん屋さんの前に並んで行列を作ります。波飛沫を見ながら旅の思い出に浸ったりしてましたね。先日作った白鶏スープの残りを使って鶏白湯うどんを作ってみました。強い抗酸化力により益々疲れも吹き飛びそう 笑。

10年、20年先を見据えた包摂的な街作りの1部となるため、この度の実績を引っ提げて上京します。

覚えたいことを再度繰り返す(復唱)

| 脳・神経

記憶には、短期記憶と長期記憶があります。短期記憶は、長期記憶に情報を保存したり、逆に長期記憶から情報を引き出したりするための一時的な保管場所のようなものです。短期記憶は、時間の経過や新たな情報が入ってくることで、すぐに忘れてしまいます。脳が本格的に情報を記憶するときに使うのが長期記憶です。

長期記憶の容量も限られていますから、脳は仕分けを行い、必要と判断された情報だけが、大脳皮質に送られて長期保管されます。この仕分け作業をつかさどっているのが、海馬です。海馬は、生命の存続に役立つかどうか、生きていくために不可欠と判断した情報だけを取捨選択して、長期記憶に送り込みます。ひょっとしたら学校の勉強は、いくら勉強してもなかなか身に付かない、覚えられないですから、生きていくために不可欠な情報と捉えられて無いかも知れませんね。

では、海馬に必要な情報と判断させるには、どうしたら良いでしょう?

Journal of Neuroscienceに掲載された研究によると、短時間の復唱によって、復唱した内容を覚えている可能性が格段に高くなるそうです。また、せっかく覚えた漢字や英単語を忘れてしまったとしても、その単語が脳から完全に消えてしまうわけではありません。思い出せなくなっているだけで、実は無意識の世界には保存されています。

記憶の定着のプロセスを速めることはできますが、それでも長続きするように記憶を蓄積するのは時間がかかりますから、例えば、単語を10個覚えてもらい経過をテストします。すると、4時間後には平均で5個くらいしか覚えていません。ところが一度すべて忘れてしまった後、同じ10個を覚えると4時間後にも平均7個ほど覚えていることがあります。学習を繰り返すことで、無意識の記憶が暗記を助けて、以前よりしっかりと覚えられるようになります。このように海馬を騙すことが、勉強における復習の効果です。

無意識な記憶の保存期間は1カ月程度といわれています。最低でも1カ月以内に復唱するようにします。脳科学的に最も効率的なのは、例えば、学習した翌日に1回目の復唱をします。その1週間後に2回目の復唱をします。更に2週間後に3回目の復唱をします。さらに1カ月後に4回目の復唱をします。

科目や単元にもよりますが復唱するスケジュールをこれ以上過密にして時間と労力をかけても、成果は、そんなに変わりませんでした。人によっては、3回の復唱で覚えられるかもしれないし、10回の復唱で覚える人もいるかも知れません。自分の傾向を知って、どれくらいのペースで復唱すると覚えやすいのか、勉強しながら自分の脳の傾向を確かめてみるのが良いでしょう。

僕は、このような海馬を騙す方法で、高校1年から3年まで英語で100点満点を取り続けることが出来ました。

財産

| 塾長の独り言

使っても無くならない財産が、本当の財産だと思います。手に職をつけるために習い事をしたとします。その習い事のために今まで持っていた貯金を使います。見た目に貯金は減りますが、あなたの心や身体の中に目に見えない財産として残ります。お盆休みは、移動で混み合うだろうから仲間の代わりに出勤していたそうで、月末にお休みを取って帰ってくるのだそうです。台風で足止め食らった方々も多かったでしょうから、賢い選択だと思いますが、たまには恋しくなっているのかな? 笑。2012年ロンドン五輪から帰国した萩野公介選手を長岡市で開かれたインターハイに見に行った時の写真です。

先日、やまおくビルにご挨拶に来てくれた中村優介くんも出場してましたね。会場でお会いしたお父さんとお話ししたことも思い出しましたが、昨夜のお父さんそうも、とてもお元気で、何処か運命を感じました。

日本選手権・インターハイ・国体等が終わると、オフを取る前に次々と高松に集うみなさん達。

一時辞めていたアスリート指導も、2008年北京五輪の頃くらいに回復したでしょうか 笑。あの頃から走る・投げる・打つ・蹴る・泳ぐなどのパートに分かれ神経系のトレーニングやコンディショニング法を数日かけ求め合い、身体の捌き方をチェックされて帰られます。最近は、レース前にストレッチングじゃなく、やまおく体操をするアスリートをテレビでも見かけるようになったよと耳にするようになりました 笑。僕が安易に取材を受けたりしないのは、誤って変に広がらないためです。選手だけじゃなく、指導者自らが直接学びに来られ、僕等の代わりに選手達に指導して下さって正しく広まってます 笑。体育学部を卒業していても指導法を知らないのは、学校で習わないので仕方ありません。高松空港・JR高松駅から非常にアクセス良く5カ所もトレーニング施設がありますから、夏休み・冬休み・春休みは、遠方からもチーム単位で訪れられます。今回コロナ渦も明け、九州で世界マスターズ、四国で全国中学校体育大会が開催されましたので、いつもより多かったかな⁈…

夏休みも後少しとなりましが、今週末は、家族サービスをしたいと思います。僕も随分と日焼けしましたね。

唐渡友唯選手が、全国JOCジュニアオリンピックカップで飛板飛込3位入賞

植田恵麻選手が、全国JOCジュニアオリンピックカップで飛板飛込6位入賞

坂本李珠選手が、全国JOCジュニアオリンピックカップで飛板飛込3位入賞

スポーツの家庭教師「やまおく教室」は、コチラ