外部からの神経刺激で“人間拡張”を実現できる? 「ニューロモデュレーション」の応用可能性と倫理的な課題

| 脳・神経

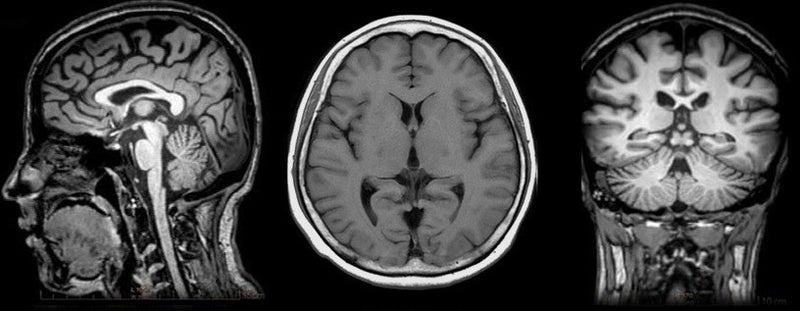

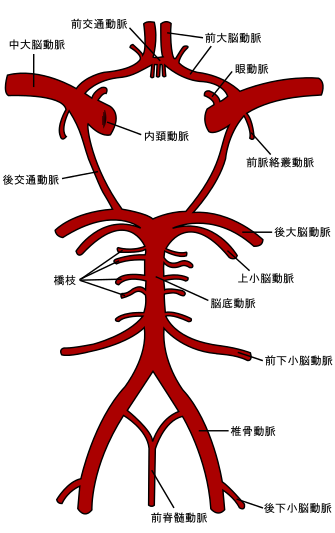

腕や手に重大な障害をもつ脳卒中患者108人を対象にした特殊な臨床試験が始まったのは、2017年10月初旬のことだった。その内容とは、外科手術によって患者の迷走神経に神経刺激装置を埋め込む試験である。迷走神経とは首の前部にある溝に沿って走る脳神経で、脳から身体のほかの部分へと信号を送る機能をもつ。

この試験が終わるころには、それまでは能力が限られていた被験者たちの腕や手が元通りに動くようになり始めていた。理由は不明だが、リハビリ療法と並行して迷走神経にパルスを送ったことで、患者たちは障害のある腕や手を以前よりもうまく使えるようになっていたのである。しかも、これまで何に対しても反応しなかった患者でさえ、これまでのどの治療よりも早く反応が起きていた。

この臨床試験の結果は、21年4月に医学学術誌『The Lancet』オンライン版で発表された。まひを回復させること自体が驚くべき結果だが、この論文にはさらに根源的な内容が含まれている。それは患者の神経が「何を」学習したのかではなく、「いかに」学習したのかについてだ。

迷走神経を刺激することで、それまで何年もかかっていた理学療法が数カ月に短縮されている。この臨床試験は、損傷を修復し運動制御を回復させる手段として実施されたものだ。それでは、そもそも損傷がまったくない健常者の場合はどうだろうか。健康で元気な人々なら、こうしたテクノロジーによって身体能力を大幅に高めることができるのではないだろうか。

問題は、そうした技術に対処する準備が人間社会にできているかどうかだ。

神経刺激で“人間拡張”が可能に?

このテクノロジーを応用できる分野を想像するのは難しいことではない。臨床試験で示されたように、迷走神経が追加の刺激を受けると脳から神経修飾物質が放出される。神経修飾物質は身体反応を制御する物質であり、患者が新しい作業に取りかかろうとするときに放出され、必要な運動回路を増強する。

「ゴルフなどを練習するときと同じです」と、この研究のリーダーを務めた神経外科医で南カリフォルニア大学の神経修復センター(USC Neurorestoration Center)の責任者であるチャールズ・リウは説明する。「脳卒中患者にフォークの使い方を教えることと、一流のアスリートに野球のボールをもっとうまく打つ方法を教えることに、大きな違いはありません」

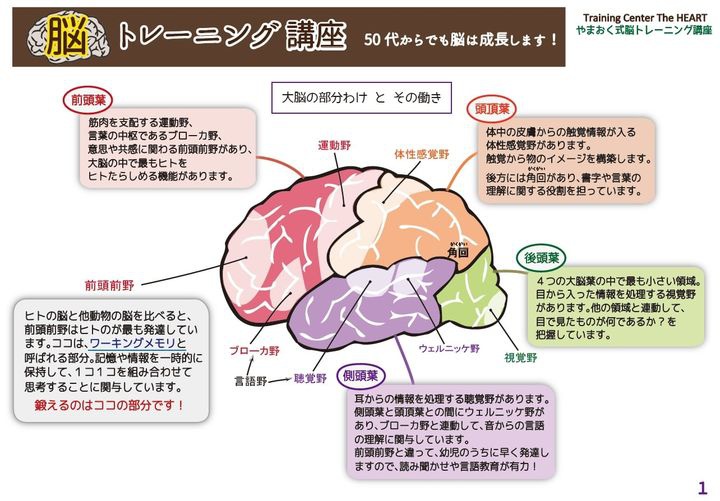

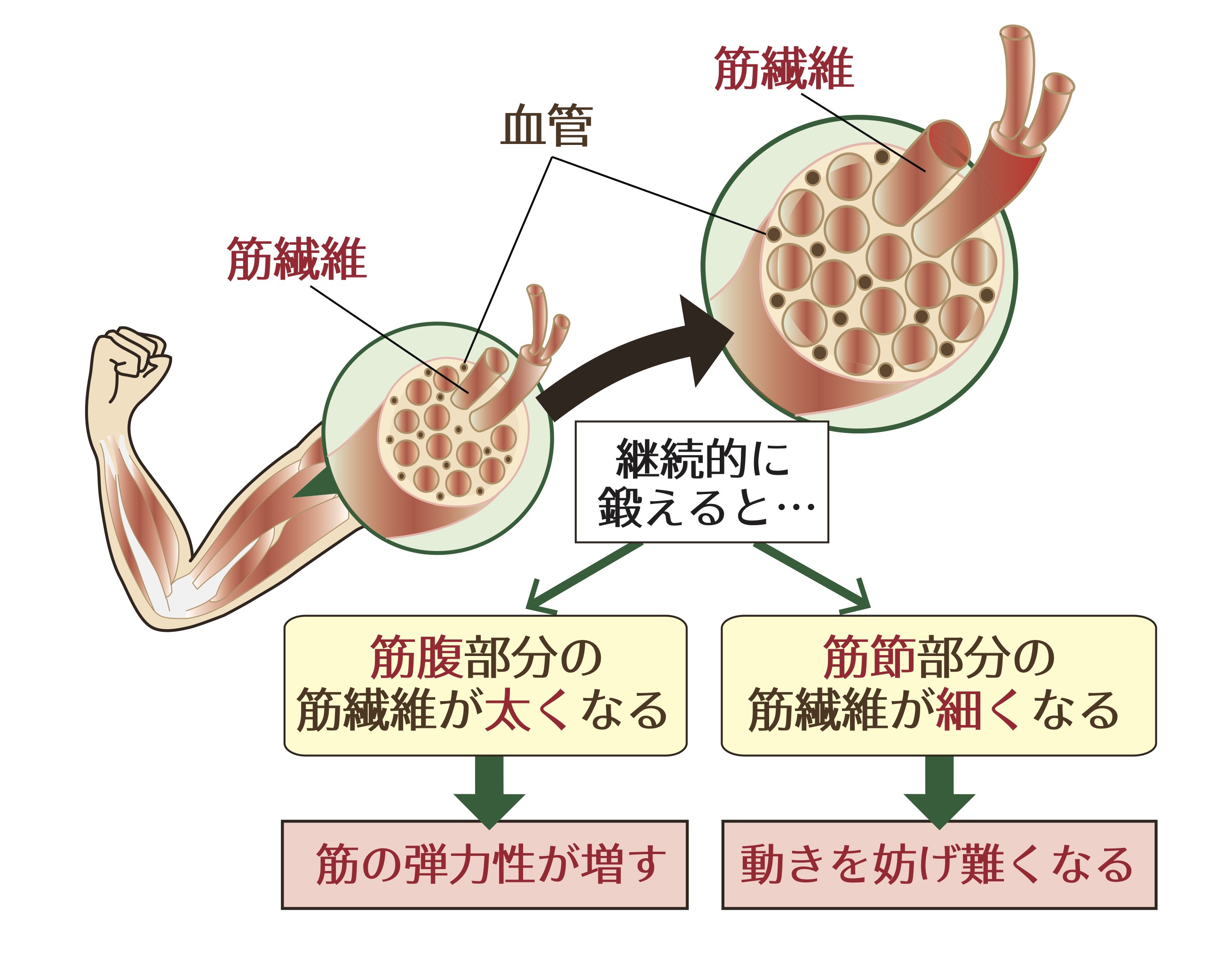

必要なのは、ある行動を繰り返すことによって運動にかかわる神経回路を増強させ、発達させることだ。今回発表された臨床試験は、そのプロセスを速める方法を示したとみられる。もしそうであるなら、脳を最適化して“人間拡張”する方法を、わたしたちは発見したのかもしれない。

近年は幹細胞を用いるようなバイオテクノロジーの手法によって、損傷した神経を修復できる見通しが示されている。一方で、ヒトの脳とコンピューターをつなぐブレイン・マシン・インターフェイス(BMI)によって損傷部をバイパスし、脳を筋肉に直接つなぐことで失われた機能を置き換える試みも進められている。

これに対して今回の脳卒中の研究では、何らかのデヴァイスを用いた刺激などによって神経活動を調節するニューロモデュレーションの手法と、ある特定のタスクにひも付いた練習とを組み合わせる。これにより「ヘッブの学習則」、つまり行動に依存するシナプス可塑性が増強され、すべての筋肉にかかわる神経が順番どおりに発火することが示された。

あるスキルを身に付けるためには一般的に、脳のニューロンが適切なタイミングに適切な方法で発火する必要がある。これを可能にするには通常は反復練習がおこなわれるが、神経の刺激によってこのプロセスがより速く適切なものになることが示されたわけだ。

身体の増強と規制の関係性

こうしたニューロモデュレーションが“商品”になるのは時間の問題だろう。技術が普及して手ごろな価格になれば、一般市民はもちろん、人間の身体を最適化することにもともと興味をもっているアスリートたちに幅広く受け入れられるはずだ。

しかし、スポーツの世界において身体の増強には規制が付き物である。よくあるドーピングに関する議論のほかにも、プロの競技においてはこの分野に特有の議論や不透明な部分がすでに存在する。

例えば、オリンピックに出場した初めてのトランスジェンダー女子選手となったローレル・ハバードは、(血清中の)テストステロンの値が12カ月以上継続して1リットル当たり10nmol(ナノモル)以下であった場合にのみ、東京オリンピックに出場できた。

一方、これまでに2度のオリンピックで金メダルを獲得している南アフリカのキャスター・セメンヤは、この同じ規則によって希望する種目での出場資格を得ることができなかった。セメンヤには性分化疾患があり、テストステロンの値が高かったからだ。

この問題は神経刺激によって、さらに複雑になる恐れがある。ステロイドやホルモンとは異なり、神経刺激を監視する明確な方法は存在しない。手足を完全に自由に使える健康な人について、迷走神経の刺激があったかどうか、それはどのくらい前のことかを追跡するのはおそらく不可能だろう。

もしアスリートに神経刺激の装置が埋め込まれていたなら疑わしいとは言えるが、決定的な証拠にはならない。人間の身体からは自分自身の神経修飾物質が放出されているので、電気的な刺激そのものを除けば身体にとって異物となるものは何もないのだ。

たとえオリンピック委員会がテストステロンの値について定めたような規制要件を発表したとしても、脳の刺激があったのか判断するには、アスリート本人または刺激を施した業者が使用について記した文書、あるいは埋め込まれた装置に関する何らかの内部調査結果を提出する必要があるだろう。

だが、アスリートの脳の監視の要求することは、プライヴェートな“最後の聖域”に立ち入ることも意味する。いかなるかたちの規制にも、乱用を防ぐためのガイドラインが必要だ。このような監視と強制のメカニズムについては、迅速に検討しなければならない。テクノロジーがわたしたちの倫理を追い越してしまう前に検討する必要があるだろう。

スポーツ以外での適用可能性

スポーツはニューロモデュレーションに最もふさわしい分野のように思えるが、ほかにもさまざまな職業やスキルセットが運動制御と関係している。したがってニューロモデュレーションは、人々が競い合うさまざまな職業に影響を及ぼす可能性があるわけだ。

例えば、楽器の演奏や言語の学習でさえ、運動を伴って繰り返すことが必要になる。つまり、刺激によって増強できるかもしれない(実のところ、パーキンソン病の患者を対象にして南カリフォルニア大学のリウが同僚と実施した別の研究では、ニューロモデュレーションによって言語機能の改善が見られている。つまり、その点については臨床的な根拠がすでにいくつか存在するのだ)。

もしコンサートホールのヴァイオリン奏者が神経刺激を利用して演奏技術を身に付けた場合、その人がヴァイオリンの首席奏者になることは問題になるだろうか? 迷走神経の最適化について分野を横断して規制するかどうか、するとしたらいつ、どのように実施するのかという問題について、わたしたちは倫理だけでなく経済的側面についても早々に検討しなければならなくなるだろう。

リウが指摘するように、人間はこの世に登場した当初から自身を拡張してきたことは確かである。クルマをつくることで自分で走るより速く移動できるようにしたし、自分たちが考えるよりも速く通信するデジタルテクノロジーも発明したのだ。

「人々は、脳インプラントに対して恐怖心を抱くものです」と、リウは指摘している。だが、脳のインプラントと同じようにわたしたちの能力を向上させるグーグルの検索アルゴリズムや予測入力に対しては、恐怖心を抱くことはない。

次なる問題の中心地になるか

乱用の可能性について言えば、誰もが最適化に取り組むようになれば、それが不公平ではなくなる可能性はある。だが、あらゆるものにはコストがある。この世界はたちまち、ニューロモデュレーションに関しても「もてる者」と「もたざる者」に二分されるかもしれない。

このことは医薬品をはじめ、その他すべてのもので同様だろう。現在の新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)や、平等とはいえないワクチンの展開により、人々はそのことをより痛切に思い知らされている。

たとえ個人にとってそれ以上は越えられない「天井」があったとしても(素晴らしい体操選手であるシモーネ・バイルズであっても、シモーネ・バイルズ以上の存在にはなれない)、ひずみが生じる余地はまだ残っている。資金に余裕があるアスリートが、自分のすべてのトレーニングを短縮するだけの金を出すことができれば、若返った身体で競技に出場し、選手寿命を延ばし、ケガを少なくすることで、本来は不利な競技でも優位に立つことができるかもしれない。

さらに、神経刺激が最終的にほかのタイプの学習や記憶保持にも役立つことが明らかになれば、現在の教育システムまでもが影響を受ける可能性がある。資金が潤沢な学生やアスリート、ミュージシャンが優位に立つ状況は、すでに現実のものになっている。

こうした人々は最善のケアを受け、トレーニング時間を増やし、優れたコーチを雇い、充実した施設を利用するだけの資金がある。最適化の新しい手段に対して最初に金を出せるのも、こうした層だろう。神経刺激は社会的な公正と社会アクセスにおいて、次なる問題の中心地になる可能性がある。

いま明確にすべきこと

これらはすべて、まだ仮定の話にすぎない。現時点では脳卒中患者に使われた神経刺激装置は外科手術で埋め込む必要があることから、一般への普及は困難である。ただし、非侵襲的な経皮刺激法や経頭蓋磁気刺激法の新しい研究により、こうした状況が変わる可能性もある。磁界などを使って身体の外側から神経を刺激できるようになれば、医学的な用途の範囲を超えて広がり、商用化が可能になるかもしれない。

南カリフォルニア大学のリウは、自分のこれまでの取り組みについて、けがや病気、さらには通常の老化などに対して神経系の機能向上を目指しているという。一方で、自分の発見が示唆するものは非常に大きな可能性と将来性を秘めており、重大な倫理上の検討が必要であることも認めている。

それも当然のことだろう。迷走神経の刺激が治療の範囲内にとどまっている現時点でさえ、この治療を受けたのは臨床試験に参加した人々に限られている。米国の健康保険業界の状況を考えると、すべての人々に提供される見込みはない。

神経刺激の将来に関する倫理的な問題は、現在のテクノロジーに関してわたしたちが直面している問題と大きく変わるものではない。今回の飛躍的な前進は胸躍るものであり、革命的と言ってもいいが、いまはそれが意味することについての見通しを立て始めるべきだ。つまり、このテクノロジーから誰が恩恵を受け、誰が取り残される可能性があるのかを明確にすべきなのである。