睡眠時間の長いフランス人は、1日8時間38分に対し、日本人女性は、7時間33分なのだそうです。欧州諸国では、男性より女性の方が睡眠時間が長いのに対し、日本では男性より女性の方が20分も短いそうです。世の男性のみなさん、働くお母さんにばかり負担が行くようになっている日本ですから、普段のゴミ出しだけじゃなく、もう少しお掃除やお料理などの家事手伝いをしてあげましょう 笑。

母親の労働時間が長いほど、遅くまで起きている子供も多くなります。先日、幼稚園のお迎え待ちで、お母さん達に生活スタイルをお聞きしてみましたところ、お迎えに来られているご家庭は、まだ大丈夫なのだそうですが、共働きのお母さんの仕事終わりが18時過ぎ、19時頃にお迎え、お買い物を済ませ自宅に帰り、お料理・お風呂・夕食を済ませての就寝が22時近くになるのだそうです。そうなると起きるのも辛いので、朝食を食べないで登園することになるでしょう。

夜22時以降に寝る未就学児の割合は、母親の労働時間が週20時間未満では35.5%であるのに対して、60時間以上では49.3%と約半数になるとのデータがあります。実際のところ、お母さんも疲れている訳ですから、テキパキと家事を済ませることも出来ないかと思われます。現代社会では起床時刻を遅らせるには限界がありますので、日本の子供は欧米に比べて1時間以上睡眠時間が短いことになるでしょう。

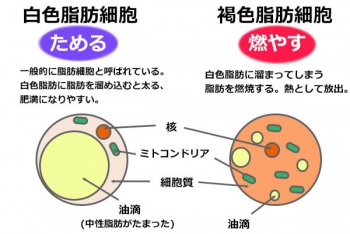

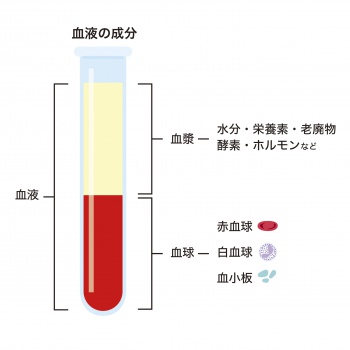

いくら良いものを食べて栄養豊富な血液を造ったとしても、睡眠により栄養豊富な血液を増やすことが出来ませんから、睡眠不足の影響は重大です。不眠症は他の慢性疾患よりも職場での事故や失敗との関連も高く、ここ30年豊かになっていませんから、気づかないうちに経済損失に繋がっているのかも知れません。何処かの経済ジャーナリストが話してましたけれど、睡眠不足による我が国の経済損失は約3兆5千億円と言われてました。

実は、深刻なのは子供の方です。大人と違って眠気に打ち勝つ能力が乏しいので、食事をしながら眠ってしまうこともあります。以前と違って先生に威厳がありませんので、授業中にボ〜としている就学児童も多く、いらだちが強くなり注意欠陥・多動性障害とみなされることもあるのだそうです。計算などの特定の分野の学習障害が起こったり、中高生でキレやすくなるのも関係しているかも知れません。

僕も学生時代から10年くらい前まで睡眠時間は4時間未満でした。40歳にもなると体力も衰え、目眩や耳鳴りと闘いながら仕事をしていることもありましたので、お客さんからお金を頂いているのに、きちんと誠心誠意で仕事に向き合えて無かったのかも知れません。

最近は、小さい子供が居ますので、夜20時頃には電気を消して寝ています。最初は何処か不安で眠りにつけませんでしたが、徐々に眠れるようになりました。精神的なストレスが少なくなって来ましたら、本当は、子供を早く寝かせるためにもっと力を注ぐべきです。

どのご家庭にも夜遅くまでTVを見たりゲームをしているのは悪いことだという認識があります。

例えば、先日カウンセリング来られた野球チームの指導者さんは、ウォーミングアップやクーリングダウンを真面目にやらないので、どうしたら良いか?との質問でしたが、チームの1日のスケジュールをお聞きしてみたら、夜21時頃まで照明設備を使ってまで練習をさせているそうで、学生さん達は、帰宅して夕食を食べてお風呂に入り、勉強もしないで床に入るのは24時頃になるんじゃ無いか?と話しておられました。

子供人口の減少だけじゃなく、別の理由でスポーツ離れの学生が増えている原因でもあるのだと感じますし、この生活スタイルが、身体にどのような影響を及ぼしているかもう一度考えてみてはいかがでしょう。と言う話になりました。