音楽を聴くことで、脳を活性化させるメカニズムについて…

| 脳・神経

音楽を聞いたり演奏することによって、癒されたり楽しい気分になったりすることがあるかと思われます。音楽は、身体に良いこともあって、医療や福祉の現場で音楽療法としても取り入れられています。

音楽療法には、受動的音楽療法と能動的音楽療法とが、あります。

受動的音楽療法とは、音楽を聴くことで、リラックスさせストレスを軽減させるといった効果があることから、対象となる人の目的にあった音楽や演奏を聴くことを中心としているセラピーです。 対象となる人に対して、音楽を通じて感情に訴えかける目的があり、受容的音楽療法とも呼ばれています。例えば、モーツァルトの音楽には、3500Hz以上の周波数がたくさんあり、透明感にあふれる純粋なゆらぎ効果がバランスよく豊富に含まれており、それらが脊髄から脳にかけての神経系を刺激し、身体をリラックスさせるそうです。また、音楽を聞くことでドーパミンが分泌されます。 ドーパミンが分泌されると前頭葉を活性化させます。前頭葉は脳の司令塔でもありますので、脳全体の回路が活発になります。音楽を聞くだけでも脳に効果はありますので、実際に自分でやってみるのもいいでしょう。

能動的音楽療法とは、歌をうたうことや楽器を演奏すること、音楽に合わせて簡単な動きを取り入れることなど、積極的に音楽を聴く以外の動作を組み合わせて行うセラピーです。活動的音楽療法と呼ばれています。歌ったり演奏したりする能動的音楽療法は、難しい楽器でなくても構いません。 踊ってみたり、カスタネットやタンバリンなどの簡単な楽器を叩くだけでもよいそうです。脳が活性化し、気持ちが落ち着き、食欲が増え、よく眠れるようになるなどといった効果が唄われており、病気の症状が軽くなったりもします。音楽には、身体だけではなく、心のストレスも軽減される効果が期待されています。

音楽を聴くことで脳全体が活性化されるメカニズムについて…

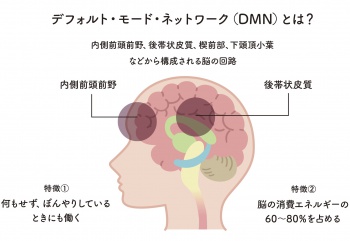

音楽が脳に伝わる入り口は、聴覚からになります。音に対しては脳の聴覚野が反応します。そこでは音楽も環境音や音声などと区別なく、まずは周波数分析を行いますが、その後、音楽であることを認識し、聴覚野以外の領野でさらに情報処理が行われ、これまでの音楽経験やその時の感情など、さまざまな記憶とリンクしていきます。

このような情報処理は、脳の聴覚野とそれ以外の領野とネットワークを形成しており、互いに情報のやり取りをしながら行われていると考えられています。言語野や運動野も含む、かなり広範囲のネットワークが活性化されるので、音を超えた高次の情報処理が行われていて、意識していないものも多いかと思われます。

音楽に備わる身体性や運動性が運動野の活性化として現れます。音楽は、もうひとつの言語でもあり、言語野も活性化します。音楽のリズムや文法などは、脳内で言語と類似の処理をするとも考えられています。

また、実際に音を聴いていなくても、心の中で演奏すると、言語では左脳ですが、右脳を中心に脳の聴覚ネットワークが活性化されます。そのネットワークは、メンタルイメージをつくる脳部位や演奏を司る脳部位とつながっていますので、脳の中で演奏のシミュレーションが行われ、まるで音が聴こえているかのような情報処理がなされていたことになります。運動心理学のメンタルリハーサルなどでも、同じようなメカニズムなのでしょう。

お勧めの著書>>

「音楽する脳と身体」では、音楽に興味がある人や脳のはたらきに興味がある人など、何方でも楽しめる著書となっています。

音楽というと、聴覚をメインにした研究論文が多くありますが、今回の著者のように脳全体をネットワークと捉え、どのような情報処理をさせているのか?と言う視点でまとめられていることに、大変興味が湧きました。

成功した時の良いイメージが作られる時に、音楽がエピソード記憶とリンクしやすいことは、後々、非常に武器になるのでは、と考えられます。著者のおかげで、音楽は、音から入るか、文字や映像から入るかによって異なることを知り、今後の運動指導の中での心理学的な部分に応用させてみたいと思いました。

脳は過去と未来を区別していませんが、エピソード記憶は、若いアスリートが時間をかけて成長していく過程の1つ1つの記憶ともなり、良い方向に誘導させるきっかけとなり得ることでしょう。