ブログ

覚えたいことを一晩寝かせる(睡眠)

| 脳・神経

寝る前に勉強すると、翌朝覚えていることがあります。記憶に睡眠は、必ず必要な過程となります。それは、睡眠の過程を経ないと記憶が定着しないからです。

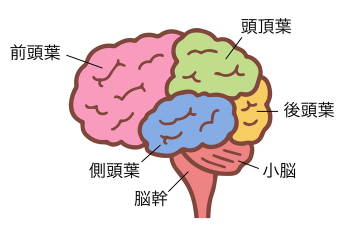

寝ている間も脳の海馬は、一生懸命働いています。昼間のうちに頭の中に入ってきた断片的な情報や記憶を整理しています。断片的な情報どうしを組み合わせてその整合性をチェックしています。整合性が確認された情報が長期の記憶となります。

Psychological Scienceに掲載された研究によりますと、寝る前に勉強し、そのあとで寝て翌朝簡単に復習をした人は、勉強時間が短くなっただけでなく長期的な記憶保持力が50%向上したと言われています。これを睡眠依存性の記憶の定着と呼んでいます。

分子レベルから現象学的レベルまで得られている様々な証拠を見れば、睡眠中の記憶の再処理が、記憶が形成し最終的にはっきりと形づくられる際の重要な要素であるということには疑いの余地がありません。

学習後の睡眠は、間違いなく優れた方法となりますが、2回の学習時間の間に睡眠を取る方が優れた方法となります。一晩寝かせると脳が学習した内容をファイルに保存できるだけでなく、その情報にアクセスしやすくなるからです。また、翌朝に少し勉強することで、更に再現性が高まります。

良質な睡眠と少しの分散学習を組み合わせれば、本当に覚えたいことを記憶に留めるための最良の方法となるでしょう。

覚えたいことを再度繰り返す(復唱)

| 脳・神経

記憶には、短期記憶と長期記憶があります。短期記憶は、長期記憶に情報を保存したり、逆に長期記憶から情報を引き出したりするための一時的な保管場所のようなものです。短期記憶は、時間の経過や新たな情報が入ってくることで、すぐに忘れてしまいます。脳が本格的に情報を記憶するときに使うのが長期記憶です。

長期記憶の容量も限られていますから、脳は仕分けを行い、必要と判断された情報だけが、大脳皮質に送られて長期保管されます。この仕分け作業をつかさどっているのが、海馬です。海馬は、生命の存続に役立つかどうか、生きていくために不可欠と判断した情報だけを取捨選択して、長期記憶に送り込みます。ひょっとしたら学校の勉強は、いくら勉強してもなかなか身に付かない、覚えられないですから、生きていくために不可欠な情報と捉えられて無いかも知れませんね。

では、海馬に必要な情報と判断させるには、どうしたら良いでしょう?

Journal of Neuroscienceに掲載された研究によると、短時間の復唱によって、復唱した内容を覚えている可能性が格段に高くなるそうです。また、せっかく覚えた漢字や英単語を忘れてしまったとしても、その単語が脳から完全に消えてしまうわけではありません。思い出せなくなっているだけで、実は無意識の世界には保存されています。

記憶の定着のプロセスを速めることはできますが、それでも長続きするように記憶を蓄積するのは時間がかかりますから、例えば、単語を10個覚えてもらい経過をテストします。すると、4時間後には平均で5個くらいしか覚えていません。ところが一度すべて忘れてしまった後、同じ10個を覚えると4時間後にも平均7個ほど覚えていることがあります。学習を繰り返すことで、無意識の記憶が暗記を助けて、以前よりしっかりと覚えられるようになります。このように海馬を騙すことが、勉強における復習の効果です。

無意識な記憶の保存期間は1カ月程度といわれています。最低でも1カ月以内に復唱するようにします。脳科学的に最も効率的なのは、例えば、学習した翌日に1回目の復唱をします。その1週間後に2回目の復唱をします。更に2週間後に3回目の復唱をします。さらに1カ月後に4回目の復唱をします。

科目や単元にもよりますが復唱するスケジュールをこれ以上過密にして時間と労力をかけても、成果は、そんなに変わりませんでした。人によっては、3回の復唱で覚えられるかもしれないし、10回の復唱で覚える人もいるかも知れません。自分の傾向を知って、どれくらいのペースで復唱すると覚えやすいのか、勉強しながら自分の脳の傾向を確かめてみるのが良いでしょう。

僕は、このような海馬を騙す方法で、高校1年から3年まで英語で100点満点を取り続けることが出来ました。

覚えたいことを覚えていられるか予測する(自問自答)

| 脳・神経

Canadian Journal of Experimental Psychologyに掲載された研究によると、何かを覚えていられるかどうか?を自問自答するという単純な行為によって、実際に覚えている可能性が1.5倍になるそうです。

これは、例えば、自分がやりたいと思っていること、行動・意図・約束などを思い出す場合に当てはまります。

予測するというのはセルフテストと似ていますが、自分にクイズを出すと言うことは、学習プロセスを加速させるのに非常に効果的だと言われています。

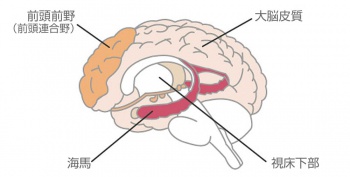

例えば、覚えたい英熟語や英単語を何度も繰り返して読むことにより、海馬や前頭前皮質が刺激されます。 もちろん、その多くは短期記憶としてすぐに忘れてしまいますが、脳はその刺激を何度も受けているうちにそれはやがて海馬で長期記憶に変換され、大脳皮質などに移されます。海馬によるエピソード記憶の形成や索引付けが向上し、後でアクセスしやすくなるのでしょうね。

日常的な出来事や、勉強して覚えた情報は、海馬の中で一度ファイルされて整理整頓され、その後、大脳皮質にためられていくといわれています。 つまり私たちの脳の中で、新しい記憶は、海馬に、古い記憶は、大脳皮質にファイルされているのです。

自分に問いかけ、自分で答える。どんなことに対しても、まずは、本当にそうなんだろうか?と疑問に思うこと。それがたとえ学校の先生が言っていることだとしても、まずはじめに、本当にそうなんだろうか?と問いをおこし、なぜそういうことになるのか?、なぜそういうことをする必要があるのか?、それをやったらどうなるのか?、そのことを言ったのは誰なのか?など、様々な自問自答をし、自分なりの答えを必ず出すことです。

出した答えが正しいのか?どうか?は、後に自分で調べて確かめてみると良いです。このような習慣を身につけることだけで、物忘れを予防することが出来ますので、あることを覚えたい時は、後で覚えていられるかどうかを自問自答するようにしてみましょう。

覚えたいことを口に出して言う(暗唱)

| 脳・神経

以前、Journal of Experimental Psychologyに掲載された研究によると、言葉を口に出して言ったり口を動かすだけでも、その言葉が弁別されるのだそうです。

頭の中に浮かんでいる、他のあらゆる単語と区別され、違うものに変わります。それによって言葉が記憶に残りやすくなります。なかなか他人のお名前が覚えられない人は、その人にお会いした時に、相手のお名前を口に出して話したり、心の中でお名前をお呼びしたりすると、会ったばかりでも、直ぐにお名前を覚えることが出来ます。

暗記学習に音読がおすすめなのは、音読をすることで脳の前頭前野という部位が活性化され、記憶力や判断力がアップするとも言われていますので、導入している学習塾も多いかと思われます。

僕は、暗唱したりするのは、経験上成功して来たこともありますが、脳科学的に関連あるものだと、ずっと思って来たので続けていましたが、どうも違うことが分かり複雑な心境になっています。

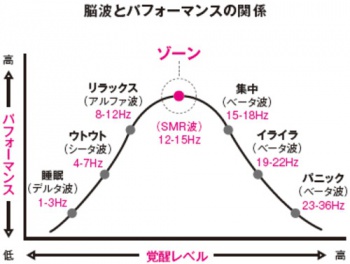

脳波とパフォーマンスの関係をご覧になられると、よく分かります。α波は、目覚めた状態でリラックスしていたり、集中している状態の時に、後頭部に著明に現れ、β波は、目覚めている時に通常出ている脳波で、緊張や心配事がある場合にも現れます。θ波はまどろみの時に、δ波は熟睡中や無意識の時に現れます。

暗唱するのを脳の働きから考えてみますと、先ず左脳は、言語脳で言語の処理を中心に行っています。左脳は、右脳よりも強力ですが、その分活動が粗いので、主にβ波を出しているのではないかと思われていました。最近では、音読などの言語的活動を行うと脳が活性化するそうですので、左脳がβ波が出しているとは言い切れないそうで、脳が活性化するということと音読をすると頭が良くなるということは、脳科学的には、関係がないのでは、と言われています。

左脳は、デジタル的な処理をしているので、短期記憶に制約されています。ですから言語処理をするときは、逐語的に少しずつ処理しては忘れていっています。 例えば、小説などの物語を読むとき、数語又は十数語の文字列から次々とイメージを作り、前の文字列はどんどん忘れながら読んでいきます。最後にストーリー全体はわかっているものの、個々の文字列は記憶に残っていません。

右脳は、イメージ脳で、イメージや音楽の処理を行っています。 右脳の処理はアナログ的なので、短期記憶に制約されません。例えば、景色を眺めているとき、その景色の中にある無数の要素がひとまとまりに頭の中に入ってきます。 例えば、雲1つ無い真っ青な空、静かに風が吹いていて、海辺の波打ち際での潮の音が聞こえる。潮の香り、セミの音、夏なんだなぁと、大量のイメージが一瞬にして右脳のイメージとして処理されます。

右脳の処理は静かですので、α波やΘ波を中心とした脳波になっているのだと思われていましたが、覚えた文章を音読しているときは脳が活性化せずにリラックスします。音楽を聴いていると心がリラックスするのはこのためですが、覚えた文章を音読しているとき右脳では、α波やΘ波を出しているとは言い切れないことが分かりました。脳がリラックスするということと音読をすると頭が良くなるということは、脳科学的には、関係がないのでは、と言われています。

記憶術の仕組みは、アナログのイメージはいくらでも記憶に残り、そのアナログのイメージに、覚えにくいデジタルの記憶を結びつけているようなものです。 暗唱は、言語をデジタル的に覚えるものなので、一度で覚えられるのは短期記憶の容量となる7文節ぐらいまでに限られています。30〜50文字なら一度で覚えられますが、これが100字ぐらいになると短期記憶の容量を超えてしまいます。ですが100字の文章であっても何10回と繰り返すと、丸ごと暗唱できるようになりますから、暗唱することをお勧めします。