運動による認知機能予防改善について…Ⅱ

| 脳・神経

認知機能の低下は、認知症に繋がるので、認知症予防や認知症の症状悪化を防ぐためにも、

脳を働かせるという事は、非常に大事なことなのですが、認知機能の低下を防いだり、

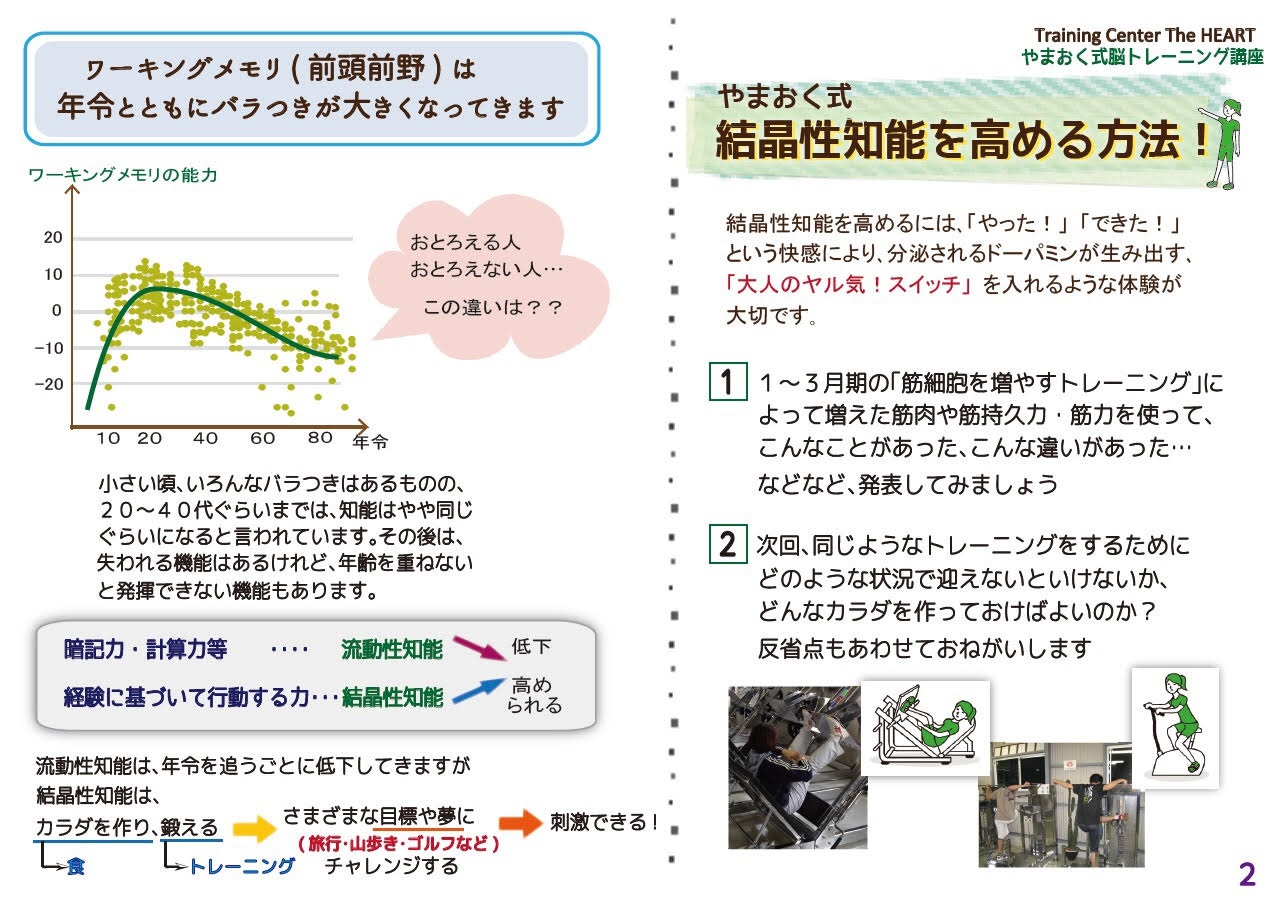

改善させるソフトがありますが、鍛えていても衰える前頭前野の暗記や計算などの

流動性知能を刺激するものしかありません。

・認知機能を高める食事法

脳の重さは体重のたった2%%にすぎません。

それに対して、エネルギーは身体の20%も必要になります。

脳を働かせるには、まず栄養が必要です。糖分の摂り過ぎも良くないですが、全く摂らないのも脳には良くありません。

中年期以降は、無理なダイエットなどはしないようにしましょう。

また生活習慣病によって脳血管に障害が起こり、認知症が引き起こされる事もあります。

出来るだけ、バランスの良い食生活を心掛けましょう。

・認知機能を高めるトレーニング法

認知機能を鍛えて効果が期待出来るのは、前頭前野の結晶性知能。過去の経験と経験を結びつけたり、

組み合わせたりして刺激することで予防・改善に繋がります。

認知機能予防改善目的の運動処方では、

貴方のカラダの動きのやり難い部分を専用マシンや体操を使ったサーキットトレーニングで刺激・学習させます。

・認知機能を高める睡眠法

例え寝たとしても朝起きた時に、寝たはずなのに、全然疲れが取れていない事があります。

魂は、夜、肝に隠れる…ヒトは、眠っている時に血の中に精神を漬けて疲れを癒しています。

血が足りなくなると、魂は、隠れる事が出来ずにさまよい出てきてしまいます。これが夢を見る状態です。

適度な夢なら良いのですが、

あまりに夢をたくさん見るようだと夜間に精神を回復させる事が出来なくなり、精神状態も悪くなってしまいます。

脳は、睡眠中にレム睡眠とノンレム睡眠を繰り返しながら睡眠中に休んでいます。

レム睡眠の時は、記憶の整理。ノンレム睡眠の時は、完全に休んでいます。

ノンレム睡眠の間、脳は、休んでいますが、脳で使われるエネルギーは、起きている時と変わりません。

起きている際に細胞からの老廃物の排出が出来ないため、ノンレム睡眠時に脳のデトックスが行われています。

細胞からの老廃物は、血液に直接流れ込むのではなく、

リンパ管に流れてから血液に取り込まれますが、脳には、リンパ管がありません。

脳は、ノンレム睡眠時に脳細胞を小さく縮めてスペースを作り、

脳脊髄液を満たすことでリンパ管の代わりをしています。

老廃物を集めて脳をめぐる血管へと排出しています。

老廃物を出す大掃除が出来て初めて、脳は、元気に活動する事が出来ます。

徹夜や睡眠不足は、実は、脳に老廃物が貯まりっぱなし状態なのですね。

翌日のボ~とした状態や効率が下がるのは、その性だったのです。

ちなみに脳のデトックスが出来ていないと、

アルツハイマー型認知症の方の脳に多い老廃物アミロイドβタンパク質がたくさん蓄積してしまいます。

睡眠サイクルをリセットして正しい睡眠サイクルを取り戻しましょう。