選り好み…

| 塾長の独り言

選り好みをし、好きなことに没頭するのが、幸せだと思い込んでいたあの頃。選り好みしていたら、今頃、こんなチャンスも逃していたに違いありません。

また、人生50年の間に、経験したことも無い事にも直面してます。

向いてなさそうなビジネスにチャンスがあり、面倒臭そうな人付き合いが運命だったりするもの。運は、縁から生まれます。運を良くするマインドセット…

眠らないと血が造れない。血が足りないから眠れない。恐るべし不眠スパイラル。

脳は、ノンレム睡眠時に脳細胞を小さく縮めてスペースを作り、脳脊髄液を満たすことでリンパ管の代わりをしています。老廃物を集めて脳をめぐる血管へと排出しています。

ちなみに脳のデトックスが出来ていないと、アルツハイマー型認知症の方の脳に多い老廃物アミロイドβタンパク質がたくさん蓄積してしまいまい、認知症になる恐れがあります。

また、睡眠薬を服用すると、服用しない方に比べ〜5割もアルツハイマー型認知症になりやすいと言われています。

睡眠薬の眠りと普通の眠りは、まるで強制的な眠りのようで、明らかに異なります。本来の脳を休めたり、デトックスさせたり、血を増やしたりする睡眠システムと異なるかも知れません。

胃腸の力を強くして血を作りやすい身体にし、血が作れるようになると眠りの質が良くなり血が増えますので、不眠スパイラルから抜け出す方法は、血を増やすことです。

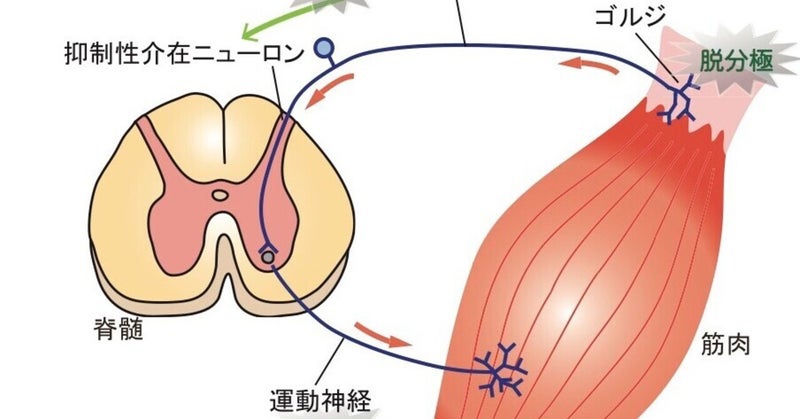

交感神経と副交感神経は、1つの器官に対して互いに相反する働きをしています。

人は、目覚めると、交感神経が、副交感神経よりも活発になり、身体が、シャキッとして様々な活動を行うことが、出来ます。目の瞳孔は、周りの明るさに合わせて、うまく調整しながら開いて、目が、よく見えるように、涙の分泌も減り、より多くの視覚情報が、脳に入るようになっています。

活発な活動に応じて全身に血液を送るため、心臓が、ドキドキと、血圧も上がり、より一層働きます。交感神経は、心身を興奮状態に置き、とっさの対応が、必要な時にも備えられる体制を作ります。

また、活動中に排尿や排便があってはならないので、膀胱の筋肉は、ゆるみ、尿の貯留量が、増やしたり、肛門括約筋が、より締まって、大便が出ないようにしています。

瞳孔が、大きく開き、心臓の鼓動が、早くなり、且つ、その他の種々の変化が、起きます。大きくしたり早くすることは、自分で、抑制・制御することが、出来ません。

また、睡眠中、呼吸は、深く遅く、心臓は、ゆっくり動きます。睡眠中、胃は、活発に蠕動を繰り返し、食物が、腸へ押し出されるように、移動して行きます。

耐え切れない大きなストレスが、かかると、原因不明の痛みや、イライラ感で、様々な身体の異常が生じます。これは、自律神経のバランスが、崩れた証拠。感情など、神経と臓器の間に、密接な繋がりが、あることが、分かります。

それを予防したり、改善するには、その繋ぎ目を刺激するような、十分な睡眠を取ったり、適度な運動したり、必要な栄養素を摂り、気持ちが、落ち着く音楽を聴いたりするなど、副交感神経が、働きが、良くなるようにすると、良いでしょう。

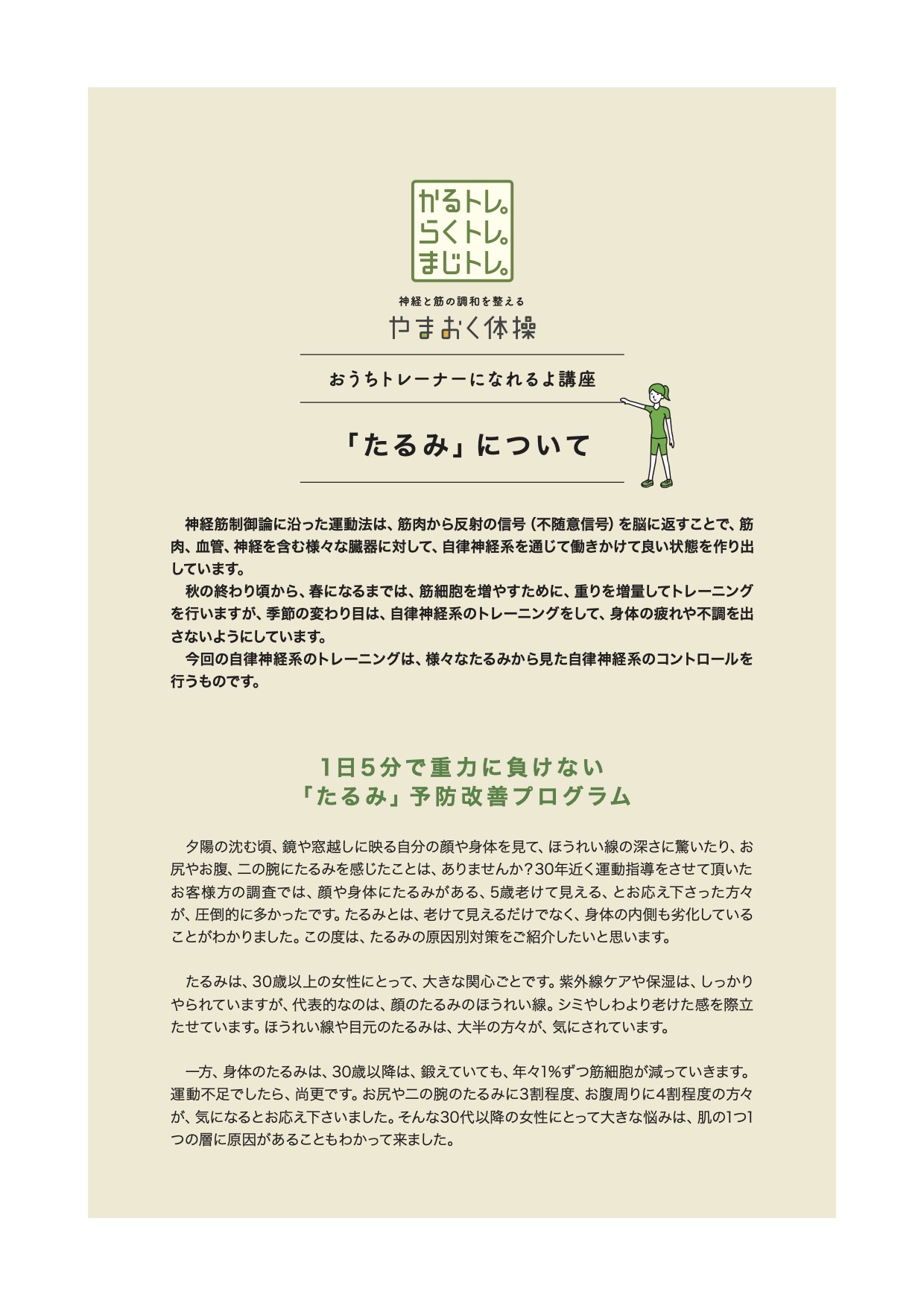

筋肉でも、同じようなことが、言えます。良いコンディションに整えるには、神経と筋肉の繋ぎ目を刺激する神経筋制御論に沿った正しい運動処方をしてあげることで、心や身体の調子が、良い状態を保てるようになるのです。

自分で、わからないストレスもあるため、例えば、当社開発の専用マシンで、身体を動かしてみると、動作の違和感や伴わなかった部分に気づくことが、出来て、身体の不調も感じることも出来ます。

自律神経コントロール講座にて、体感を通じて学ぶことが、出来ます。