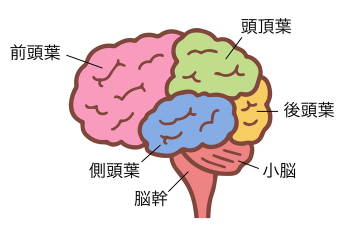

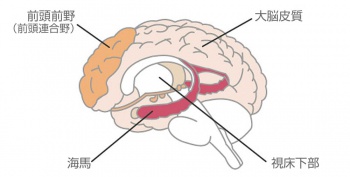

記憶には、短期記憶と長期記憶があります。短期記憶は、長期記憶に情報を保存したり、逆に長期記憶から情報を引き出したりするための一時的な保管場所のようなものです。短期記憶は、時間の経過や新たな情報が入ってくることで、すぐに忘れてしまいます。脳が本格的に情報を記憶するときに使うのが長期記憶です。

長期記憶の容量も限られていますから、脳は仕分けを行い、必要と判断された情報だけが、大脳皮質に送られて長期保管されます。この仕分け作業をつかさどっているのが、海馬です。海馬は、生命の存続に役立つかどうか、生きていくために不可欠と判断した情報だけを取捨選択して、長期記憶に送り込みます。ひょっとしたら学校の勉強は、いくら勉強してもなかなか身に付かない、覚えられないですから、生きていくために不可欠な情報と捉えられて無いかも知れませんね。

では、海馬に必要な情報と判断させるには、どうしたら良いでしょう?

Journal of Neuroscienceに掲載された研究によると、短時間の復唱によって、復唱した内容を覚えている可能性が格段に高くなるそうです。また、せっかく覚えた漢字や英単語を忘れてしまったとしても、その単語が脳から完全に消えてしまうわけではありません。思い出せなくなっているだけで、実は無意識の世界には保存されています。

記憶の定着のプロセスを速めることはできますが、それでも長続きするように記憶を蓄積するのは時間がかかりますから、例えば、単語を10個覚えてもらい経過をテストします。すると、4時間後には平均で5個くらいしか覚えていません。ところが一度すべて忘れてしまった後、同じ10個を覚えると4時間後にも平均7個ほど覚えていることがあります。学習を繰り返すことで、無意識の記憶が暗記を助けて、以前よりしっかりと覚えられるようになります。このように海馬を騙すことが、勉強における復習の効果です。

無意識な記憶の保存期間は1カ月程度といわれています。最低でも1カ月以内に復唱するようにします。脳科学的に最も効率的なのは、例えば、学習した翌日に1回目の復唱をします。その1週間後に2回目の復唱をします。更に2週間後に3回目の復唱をします。さらに1カ月後に4回目の復唱をします。

科目や単元にもよりますが復唱するスケジュールをこれ以上過密にして時間と労力をかけても、成果は、そんなに変わりませんでした。人によっては、3回の復唱で覚えられるかもしれないし、10回の復唱で覚える人もいるかも知れません。自分の傾向を知って、どれくらいのペースで復唱すると覚えやすいのか、勉強しながら自分の脳の傾向を確かめてみるのが良いでしょう。

僕は、このような海馬を騙す方法で、高校1年から3年まで英語で100点満点を取り続けることが出来ました。