運動による認知機能予防改善について…Ⅲ

| 脳・神経

認知機能の低下は、認知症に繋がるので、認知症予防や認知症の症状悪化を防ぐためにも、

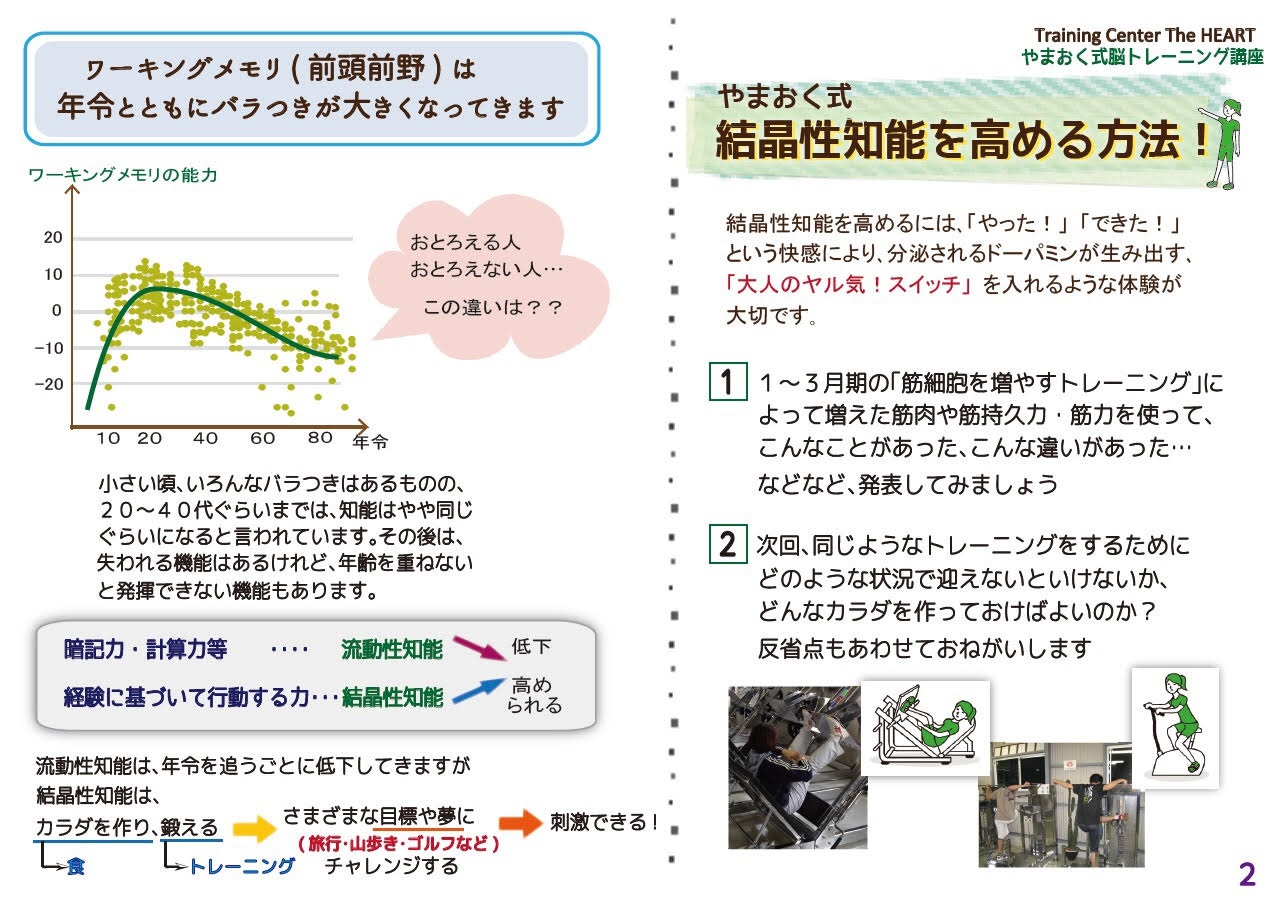

脳を働かせるという事は、非常に大事なことなのですが、認知機能の低下を防いだり、

改善させるソフトがありますが、鍛えていても衰える前頭前野の暗記や計算などの

流動性知能を刺激するものしかありません。

・認知機能を高める呼吸法

あまりやり過ぎるとよくありませんが、大きく深呼吸をすると、カラダが温まります。

血が不足しているヒトは、血流が悪いために酸素が届かず、全身が軽い酸欠状態になっています。

そのため、深呼吸をするだけで、酸素が全身に巡りら細胞の新陳代謝が良くなり、カラダが温まります。

脳にある扁桃体は、恐怖やストレスを感じる中心だと考えられています。

強い不安や恐怖を感じ取ると扁桃体が過剰に働き、全身にストレスホルモンを大量に分泌させます。

この状態が長く続くと脳の神経細胞に栄養が届かなくなり、脳の萎縮や意欲の低下につながります。

扁桃体の脳波と呼吸は、関連していて、不安が強くなると扁桃体の波形と呼吸が同時に早くなります。

逆に自分の意思で呼吸をゆっくりペースで行うと、扁桃体の脳波が鎮って、不安が和らぎます。

オススメの呼吸法は、お腹でする腹式呼吸と胸でする胸式呼吸の両方を一回の呼吸で同時に行う完全呼吸法です。

吸う;吐くの割合は、1;2。目安は、吸うのを4秒、吐くのを8秒です。

呼吸は、吸うときに交感神経が優位になり、吐くときに副交感神経が優位になりますので、吐く方を長くしています。

完全呼吸法は、一日中何時でも良いのですが、睡眠の質を劇的に高めるために寝る前に行なってみましょう。

一日のココロとカラダの疲れをリセット出来、リラックス効果も高まります。

寝る前に床で横になり、三回程度の完全呼吸を行い、後は、自然の呼吸を行います。