走っても歩いても使われるエネルギー量は同じ⁈

短距離であっても、有酸素性・無酸素性エネルギー供給機構に依存されています。酸素摂取量は、頭打ちがあるものの、運動強度に比例しますので、たった10秒ちょっとの100m走でも、有酸素性エネルギー供給機構からエネルギーを得ていることになります。

この分野は、学生時代の卒業論文のテーマでもあって、僕は、専門とする水泳で評価してみたことがあります。

今回は、ある距離を移動するのにスピードが異なる意味合いを考えるため、走る・歩くを比較してみようと思います。実際には、個々の動作が異なり(うまい下手とも言う)エネルギー効率が異なることは、目をつぶってくださいね 笑。

ある距離を移動する時に使われるエネルギー量は、体重×移動距離で表されます。

速度によらないため、歩いても走っても使われるエネルギー量は、同じということになります。

しかし、走った方がキツく感じられるのは、何故なのでしょう?

単位時間内に使われるエネルギーの量、すなわちエネルギーを供給する早さが違うことです。同じエネルギー量でも、移動時間が短くなればエネルギーを早く供給しなければなりません。

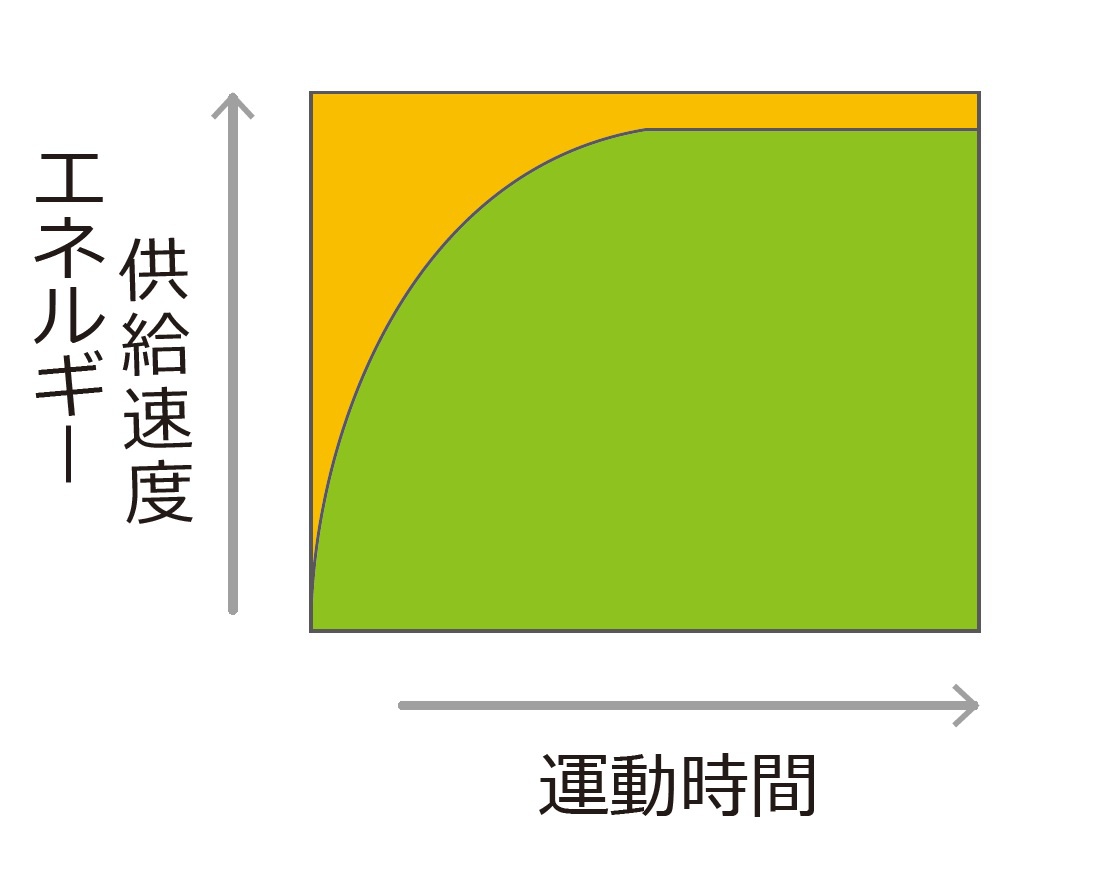

同じ仕事量の運動を行った時のエネルギー供給のイメージ…

横軸は、運動時間。縦軸は、エネルギー供給の速度。

オレンジ色は、無酸素性エネルギー供給機構。緑色のところは、有酸素性エネルギー供給機構。

運動強度が高い場合、運動開始直後はエネルギー供給速度の大きい無酸素性エネルギーが使用されますが、無酸素性エネルギーは、供給量が限られいます。

例えば、バケツに溜まっている水を一気に注ぐようなことをイメージすると想像できるでしょうか?。

したがって、供給速度は、次第に減少してしまいます。

一方、有酸素性エネルギーは、供給速度があまり大きくありませんが、いくらでも供給することが出来ます。

例えば、水道の蛇口をひねって、水を出すイメージで考えると分かりやすいでしょう。

短時間の運動であっても無酸素性のエネルギーだけではなく、有酸素性エネルギーも供給されていることを忘れては、いけません。実は、一定時間の間に供給される無酸素性エネルギーと有酸素性エネルギーの量の間には、運動強度にかかわらず次のような関係があることが明らかになっています。

■運動時間が30秒の場合

無酸素性エネルギー:有酸素性エネルギー=2:1

■運動時間が1分の場合

無酸素性エネルギー:有酸素性エネルギー=1:1

したがって、より早く、または、より長く運動できるようにパフォーマンスを向上させるには、無酸素性エネルギーおよび有酸素性エネルギーのいずれかの供給能力を改善することで実現出来ることになります。

無酸素性エネルギーの増大は、有酸素性エネルギーと比較すると限りがあるため、無酸素性エネルギーの供給速度のみ改善するのは、やや不利といえるかもしれません。あとは、ATPの蓄えをさらに多くするために筋の断面積を大きくしたり、同じ運動であっても、出力を下げたりなどの努力が必要になってきます。

つまり、短距離選手であっても、持久力は、高ければ高いほど、良いということになるのですね。