クロストレーニング

| 運動

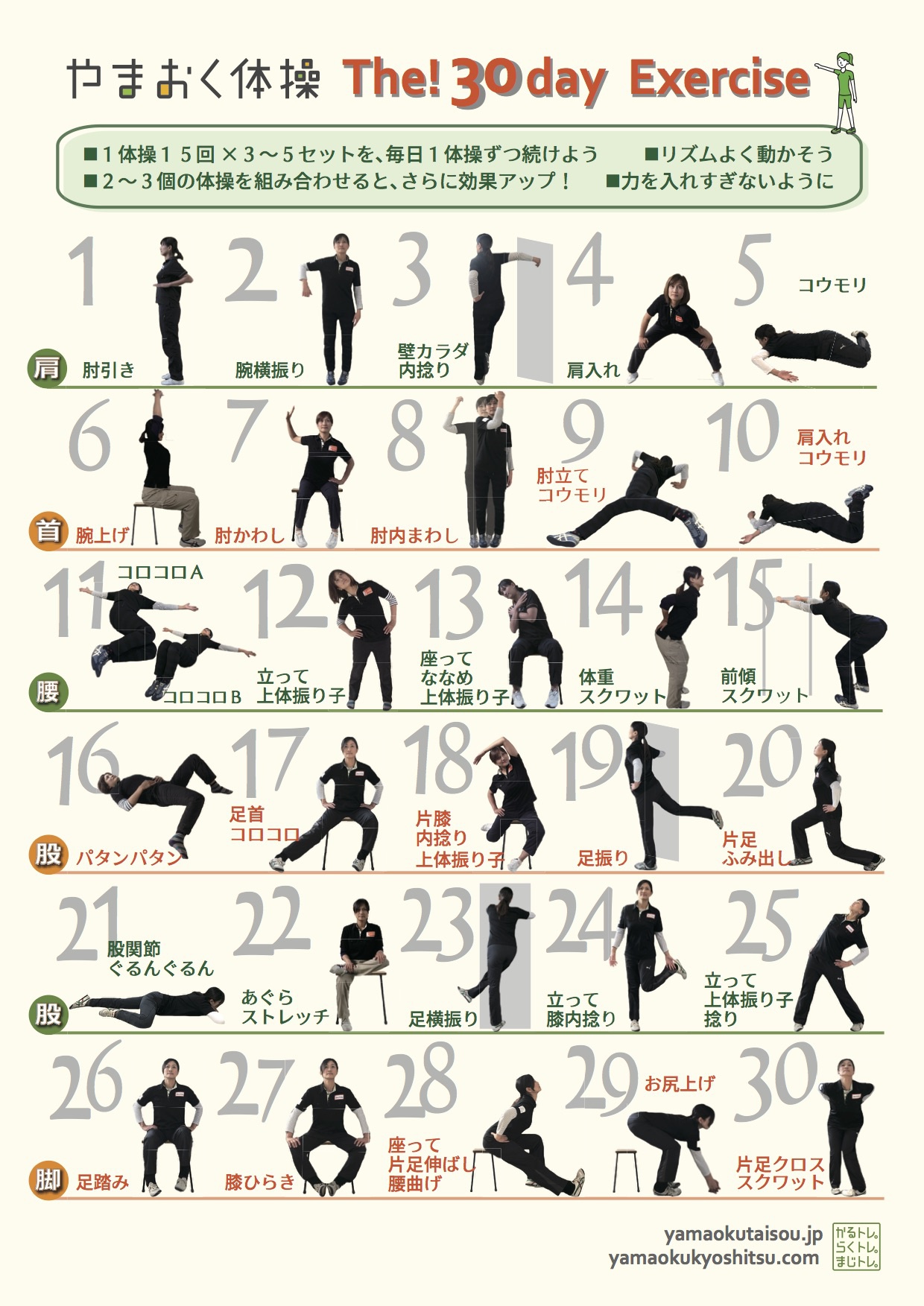

筋力・心肺機能あるいは持久力・瞬発力などの諸能力が片寄らないように、複数の運動やトレーニングを組み合わせて行うトレーニング法をクロストレーニングと呼びます。

僕は、普段は、持久系と動きを重視した筋力系のトレーニングをしていますが、お休み中の1週間は、クロストレーニングをしながら積極的休養を取るようにしています。

ここ数年、この時期をしっかり過ごすごとが出来ると、次期シーズンも調子良く過ごすことが出来ます。

野球も含めそうですが、フィールド系のスポーツでは、あらゆる動きがある…という考えの為か?、持久力や筋力等を効率良く高めるトレーニングについて、あまり目を向けてないチームが多く見受けられます。

シーズン等によっても、高めやすいアイテム等もあったりして、マクロとミクロに別けて、スケジューリングすると更に効率が高まります。

技術があるのに、なかなか勝てない等は、そんなところにあったりするのかも知れません。

プロ・アマチュア問わず、みなさんのチームでも見直してみませんか?