覚えたいことを覚えていられるか予測する(自問自答)

| 脳・神経

Canadian Journal of Experimental Psychologyに掲載された研究によると、何かを覚えていられるかどうか?を自問自答するという単純な行為によって、実際に覚えている可能性が1.5倍になるそうです。

これは、例えば、自分がやりたいと思っていること、行動・意図・約束などを思い出す場合に当てはまります。

予測するというのはセルフテストと似ていますが、自分にクイズを出すと言うことは、学習プロセスを加速させるのに非常に効果的だと言われています。

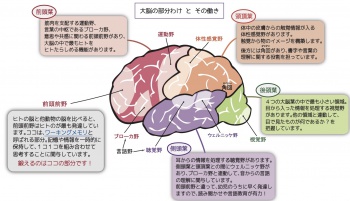

例えば、覚えたい英熟語や英単語を何度も繰り返して読むことにより、海馬や前頭前皮質が刺激されます。 もちろん、その多くは短期記憶としてすぐに忘れてしまいますが、脳はその刺激を何度も受けているうちにそれはやがて海馬で長期記憶に変換され、大脳皮質などに移されます。海馬によるエピソード記憶の形成や索引付けが向上し、後でアクセスしやすくなるのでしょうね。

日常的な出来事や、勉強して覚えた情報は、海馬の中で一度ファイルされて整理整頓され、その後、大脳皮質にためられていくといわれています。 つまり私たちの脳の中で、新しい記憶は、海馬に、古い記憶は、大脳皮質にファイルされているのです。

自分に問いかけ、自分で答える。どんなことに対しても、まずは、本当にそうなんだろうか?と疑問に思うこと。それがたとえ学校の先生が言っていることだとしても、まずはじめに、本当にそうなんだろうか?と問いをおこし、なぜそういうことになるのか?、なぜそういうことをする必要があるのか?、それをやったらどうなるのか?、そのことを言ったのは誰なのか?など、様々な自問自答をし、自分なりの答えを必ず出すことです。

出した答えが正しいのか?どうか?は、後に自分で調べて確かめてみると良いです。このような習慣を身につけることだけで、物忘れを予防することが出来ますので、あることを覚えたい時は、後で覚えていられるかどうかを自問自答するようにしてみましょう。