ウサイン・ボルトさんと、イチローさん

| 脳・神経

例をあげますと、陸上の100m走や走り幅跳では、人が、速く走ったり、遠くに跳ぶ動きでは、スタートからの加速が遅くなりやすいうえ、走っている時の空気抵抗も大きくなるため、190cm台の体格の大きなアスリートは、短距離走や走り幅跳に向かないとされてきました。

例えば、2002年から2017年まで、ジャマイカの元陸上競技短距離選手だったウサイン・ボルトさんは、196cmと長身。下半身が長く、走行時歩幅が2m75cmにも達していたと言われています。

通常は、100mを走り切るのに、45~46歩程度要しますが、ウサイン・ボルトさんは、41歩で、走り切ることが、出来るうえに、頭が、小さいため、空気抵抗を比較的小さく抑えられていると考えられてました。

従来の選手は、レールの上を走るように滑らかに機械的に走ってましたが、ウサイン・ボルトさんは、上半身を揺らしながら走られていました。

身体を揺らして走ると、その振動に対抗するために無駄な力が、必要になると考えられますが、身体の揺れと走る動きのタイミングを一致させることで、揺れが、逆に相乗効果を生んでいたのだと考えられました。

大きな体格のアスリートが、集まる大リーグでは、華奢なイチローさんのようなアスリートが、パフォーマンスによって、神経筋制御により機能性を高めらる可能性を示してくれていました。

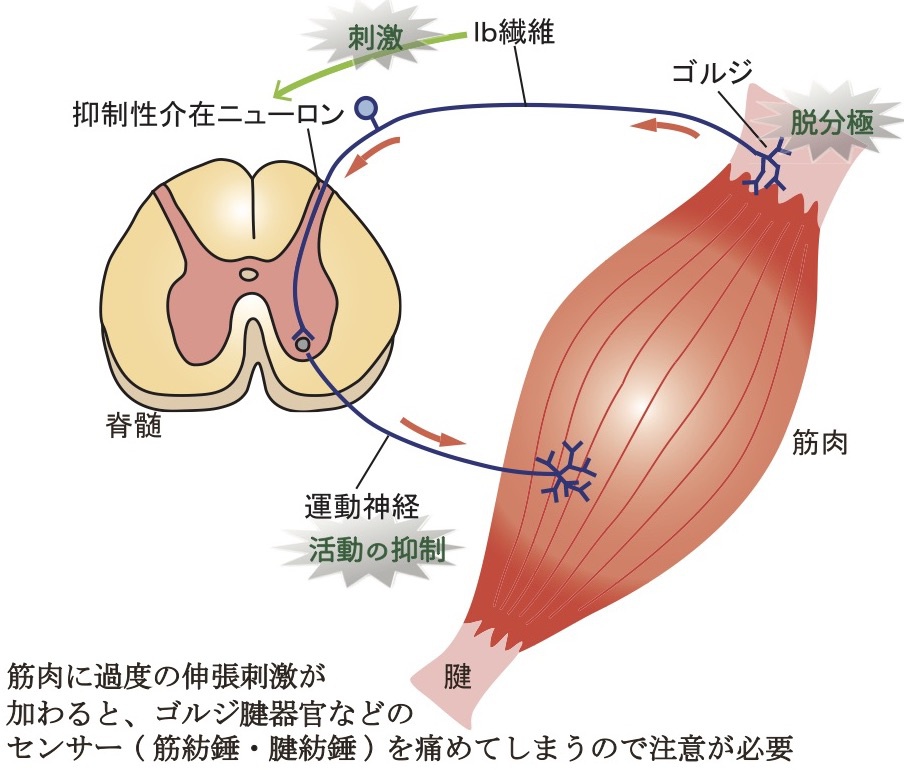

身体には、約600の骨格筋があり、人の生理作用と神経反射を、それぞれタイミング良く動かすことが出来れば、人間は、思いも寄らない力を出せる可能性があるということになります。