老化による記憶力低下に関するたんぱく質を発見

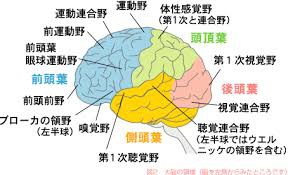

| 脳・神経

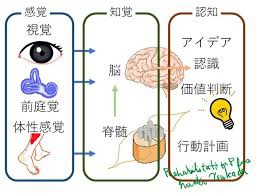

記憶等をつかさどる脳の海馬で特定のたんぱく質が働かなくなると認知機能が低下することを、マウスの脳内にあるSetd8と呼ばれるたんぱく質量が減少していたことで発見することが出来たとの研修論文があった。このたんぱく質を応用すれば、認知症などの治療法開発につながるんじゃないかと期待してしまった。

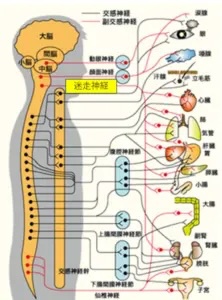

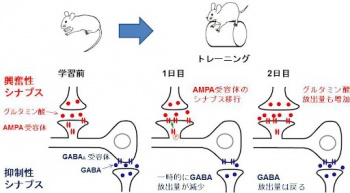

記憶や学習に関わる脳の海馬には、新たなニューロン(神経細胞)を作り出す神経幹細胞がある。加齢に伴い数が減り、ストレスなども重なって新たに生まれるニューロンも減少することで、認知症などを引き起こすとされて来たが、その詳しい仕組みについては分かっていなかった。

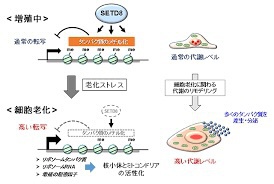

マウスの成長段階ごとに海馬内の神経幹細胞で働くたんぱく質を詳しく解析した結果、加齢とともにSetd8量が減少していたことが分かった。

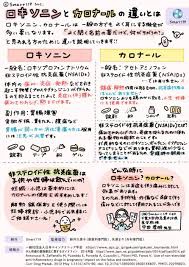

SETD8とは、標的のタンパク質にメチル基(CH3)を付ける酵素。細胞増殖と遺伝子の働きを調節している。生物の設計図でもあるゲノムDNAを取り巻くヒストンタンパク質をメチル化(様々な基質にメチル基が置換または結合)して、遺伝子の働きを抑制している。 このように活発な活動を行うための細胞の増殖を不可逆的に停止した状態を細胞老化と呼び、 細胞死とは異なる。

Setd8を作れなくすると若齢マウスでも神経幹細胞が減り、ニューロンの数も減少する。記憶力を試す実験の成績も低下し、老化状態に陥ることも確かめられた。一方、細胞レベルでは、たんぱく質を再び作れるようにすると、神経幹細胞の増殖能力やニューロンを生み出す能力が回復した。つまり老化によって機能を失った細胞を若返らせる可能性を示すことができたのだ。

元々頭が悪いのを良くすることは出来ないかも知れないが、加齢に伴う記憶力低下の謎を明らかにした面白い研究で、脳を若返らせる可能性⁈までもが出て来た訳だ。

今後は、認知症のマウスにSetd8を投与して記憶力が回復するか⁈等、目安でも見つかると良いね。