内面から若返る

| 健康

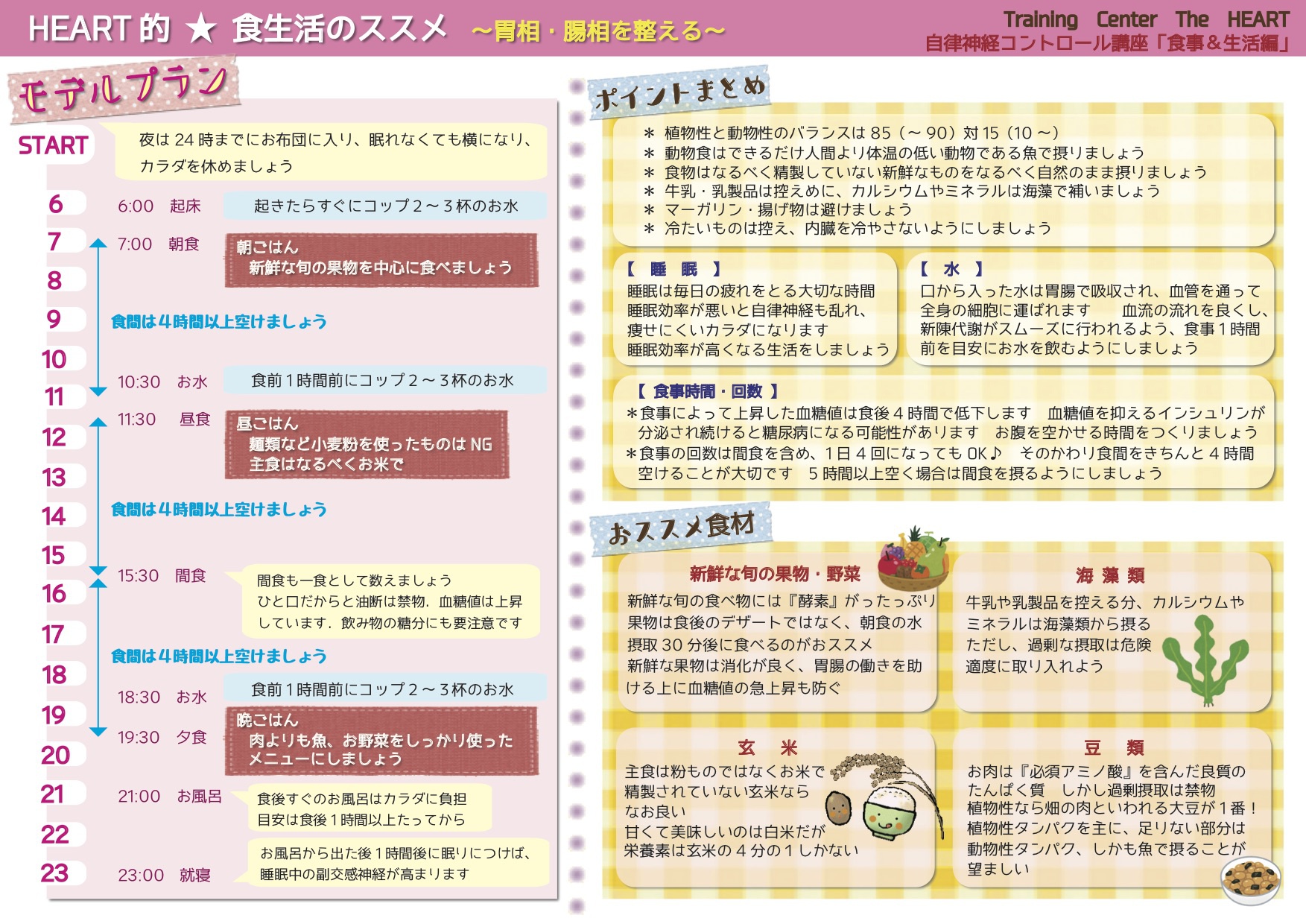

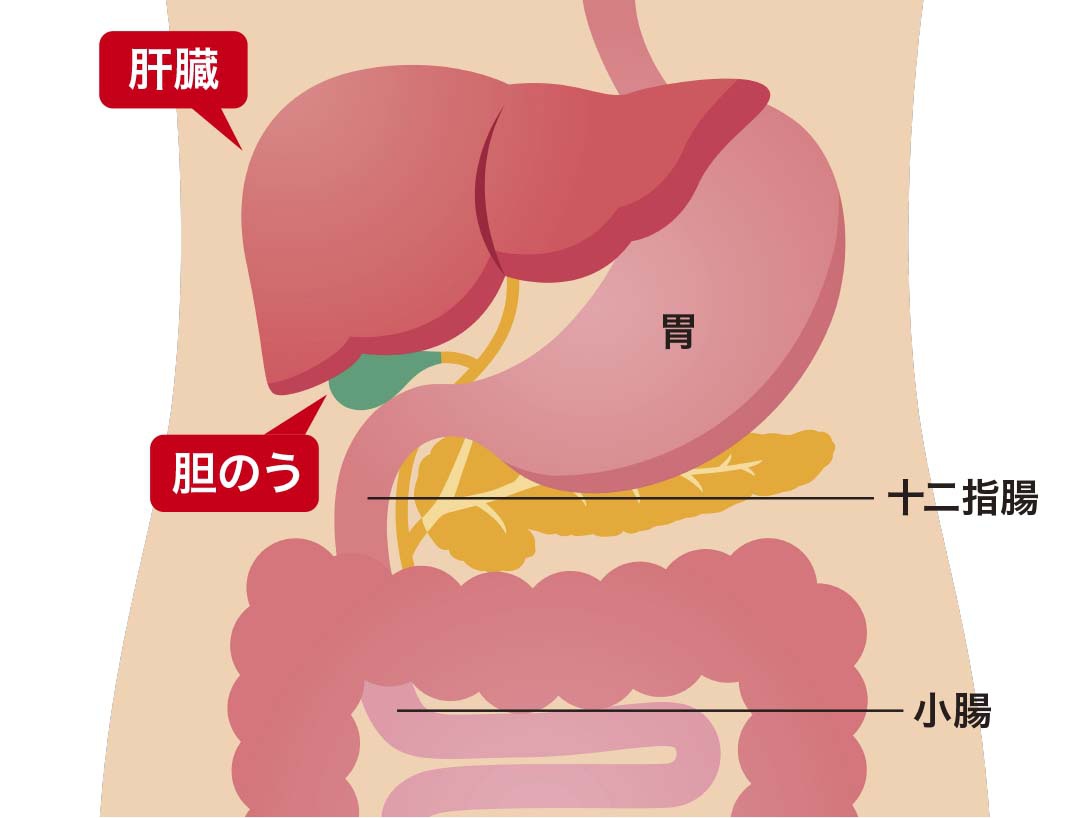

腹八分目が出来ないと言う方に、短期的に一気に改善する方法として、3食連続で行う菌トレと、1週間夕食断食の2種類の方法をお勧めしていますが、この2種類の食事法を行うと内面からも若返る事が出来ます。

歳を取り卵を産む率が少なくなった鶏に〜7日程度の断食をさせたところ、羽が生え変わり、肌の色が良くなり、卵を産む率がかなりアップしたのだそうです。普段から動けないゲージに入れられた鶏は、栄養をたっぷりと摂り太るにつれ、元気がなくなります。目は、澱んで動作も鈍くなります。

あまり動かずに食事をし続けている現代人への警告のようですね。

ヒトの場合は、食事を数日に渡って取らない完全断食をする方も居ますが、コレは、非常に危険です。一食を抜く夕食断食が安全かつ効果が高いのです。是非、夕食断食をして、胃腸を元気にして、血を作れるようにしてみて下さい。

忘れてましたが…ヒトも鶏と同じく、いくら健康や美容に気を使っても、卵子は、老化します。夕食断食によって卵子が若返り、卵子の入った卵胞からエストロゲンがたくさん分泌されるようになり、内面から若返る事が出来ます。

是非、夕食断食をして、胃腸を元気にして、血を作れるようにしてみて下さい。きっと内面から若返る事が出来ます。