ベンチプレスで背中と肘を痛めたという方が、よく訪れます。ベンチプレスをする理由をお聞きすると、胸を大きくしたい、ゴルフの飛距離を伸ばしたい、スポーツの成績を伸ばしたい…??

まず、ベンチプレスが大胸筋がどのような作用をしているのかを一緒に考えてみましょう。

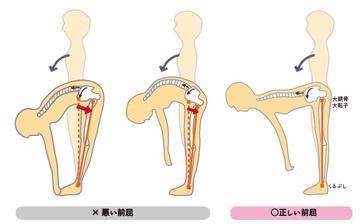

大胸筋の筋繊維は、肩の方まで繋がっており、大胸筋を作用させると、肩が胸側に寄せ付けられて、腕が水平内転という動きを起こします。この水平内転の動きを刺激することによって、大胸筋の中部が鍛えられる様になっています。

腕をしっかりとストレッチさせ、大胸筋を最大収縮させてあげることが、大胸筋を効果的に鍛えていくには、重要となっていきます。

中には、ベンチプレスのやり方が悪い…と簡単に片づける方もおられるでしょうが、ベンチプレスは、元々ストレッチのかけにくい種目で、ベンチプレスを行う場合は、バーベルを扱いますので、バーが胸についてしまい、可動域を胸よりも下に作ることが出来ません。

ですので、胸に対するストレッチが弱くなるばかりか、稼働している際に、主動筋だけでなく、拮抗筋となる背中の筋群や、上腕三頭筋がずっと緊張したまま(共縮)となり、本来の動作の妨げを作ってしまったり、傷めてしまうこともあります。

つまり、ベンチプレスで胸を大きくするには、限界があり、スポーツには、あまり関係ない種目ということになります。

また、ベンチプレスのトップポジションで、止まるように意識させる指導者がいらっしゃいますが、トップポジションに持ち上げた時に、腕の角度が45~60度くらいになりますので、大胸筋の最大収縮を求めることが難しい種目でもあります。

スポーツの動作において、トップポジションで力が抜ける動作が多い種目が多いことから、逆にトップポジションで力が止まるトレーニングは、スポーツの成績を伸ばすことに繋がらないことも予測されます。

確かにキツイのですが、効いているのと、キツイのは、必ずしも同じではなく、その代償も大きくなります。

連載させて頂いている馬術関連の雑誌にも今回触れさせて頂いていますが、鍛えるどころか、痛めてしまうと、せっかくのトレーニングも台無しですので、気を付けて取り組みましょう。