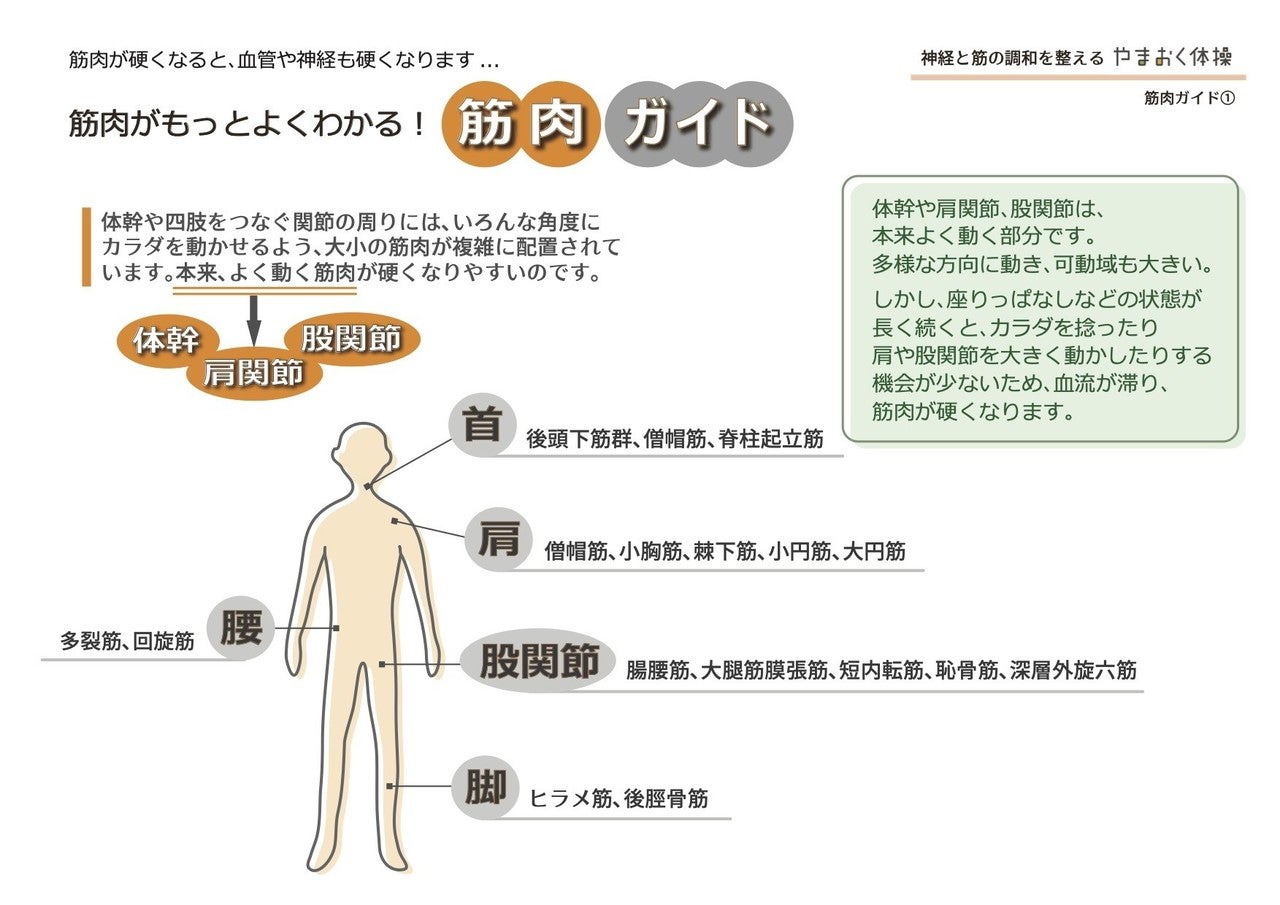

体幹や四肢を繋ぐ関節の周りには、いろんな角度に身体を動かせるよう、大小の筋肉が、複雑に配置されています。本来、良く動く筋肉が、硬くなりやすいのです。体幹や肩関節、股関節は、本来、良く動く部分です。多様な方向に動き、可動域も大きい。しかし、座りっぱなしなどの状態が、長く続くと、身体を捻ったり、肩や股関節を大きく動かしたりする機会が、少ないため、血流が、滞り、筋肉が、硬くなります。

筋力低下、または、脱力とは、筋肉の力が、低下することで、どれだけ頑張っても筋肉を正常に動かすことが、出来ない状態を指しています。何故か?、これらの用語は、誤った使い方をされたまま、巷に広がっています。多くの人は、筋力は、正常であるにも関わらず、単なる疲労感を脱力感と表現したり、痛みや関節のこわばりが、原因で動きが、制限されているのに、筋力が落ちたと思い込んで表現しています。筋力低下は、神経系の機能障害の症状であることの方が、多いのです。

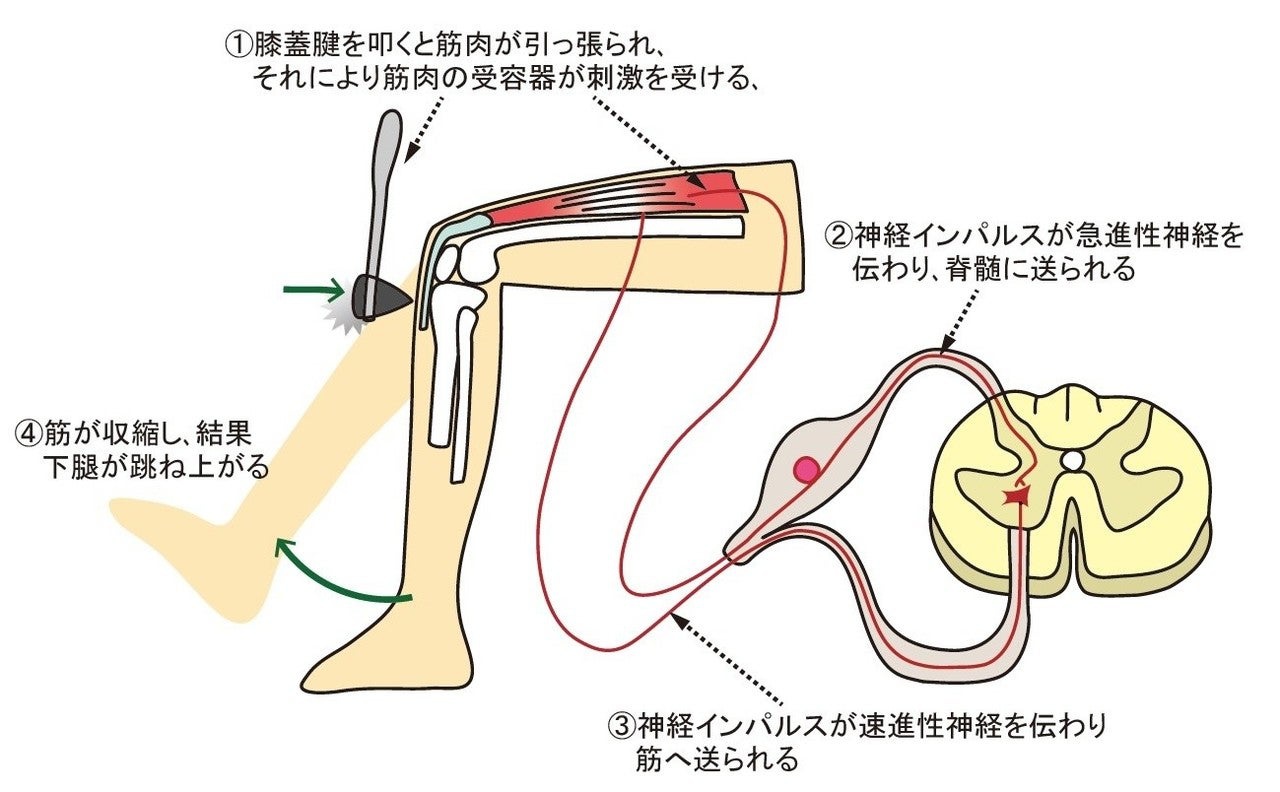

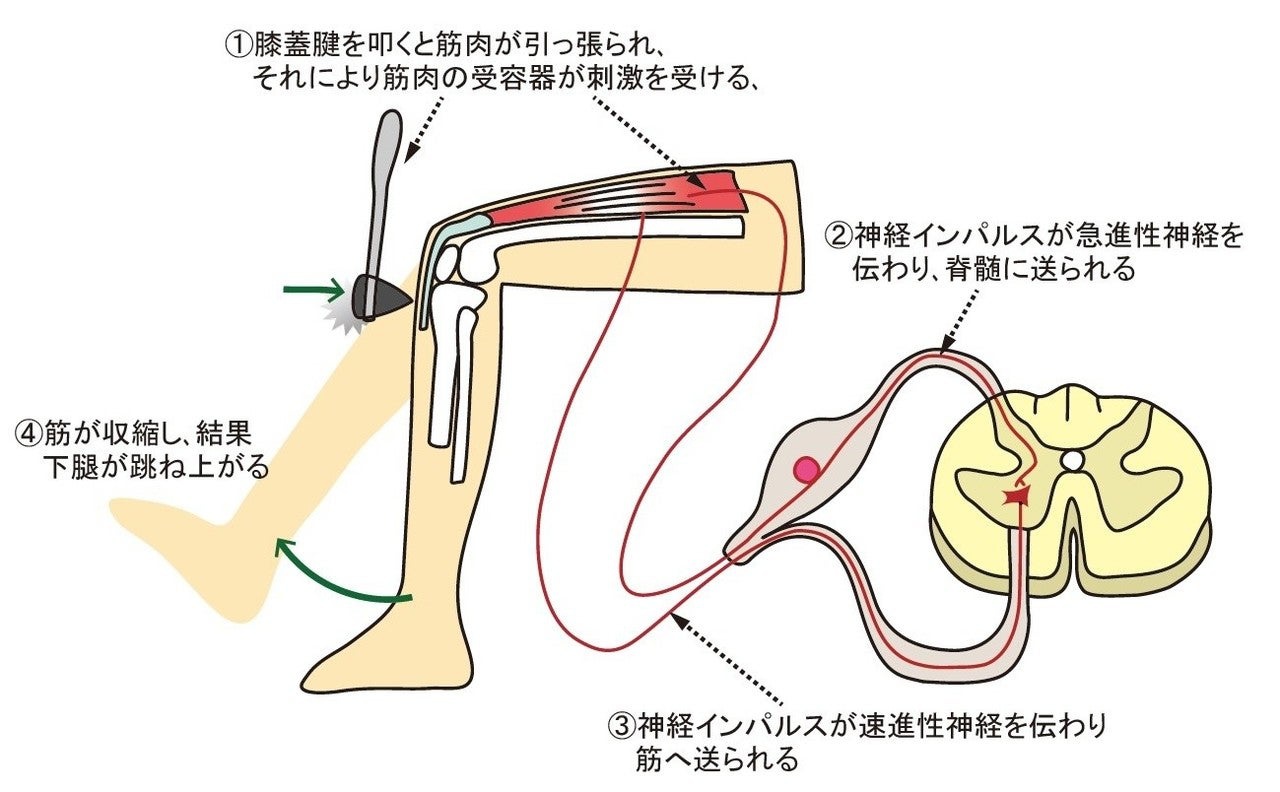

通常、筋肉の動きは、脳と筋肉との間で、神経を介して情報が、伝達されることは、よくご存知のはずです。時々、感覚が、筋肉を動かすきっかけとなることがあります。例えば、熱いものを触った時、さっと手を引いたり、チクッとトゲが、お尻に刺さって、飛び上がったり、ポケットの中にある金銭硬貨の形を、指先で感じて、これが、100円と、ポケットの中から、コインを探り当てたり出来るは、感覚受容器でもある皮膚によって、その物体の感触を判断出来るからなのです。こうした情報は、脳に伝えられ、脳は、どう反応するかの司令を筋肉に送ります。このタイプの情報交換は、2つの複雑な神経伝達経路に沿って行われます。

筋組織の量も正常でなければならず、神経からの信号に反応して筋肉を収縮させる能力が、組織に備わっていなければなりません。脳、脊髄、神経、筋肉、神経筋接合部の経路のどこかに、損傷が、起きた場合や、経路の何処かが、病気に侵された場合、本当の筋力低下(脱力)が、起こります。

筋力低下は、突然現れることもあれば、徐々に現れることもあります。体内の全ての筋力が、低下することもあれば、一部の筋力のみが、低下することもあります。例えば、脊髄損傷の部位によっては、脚にだけ筋力低下が、起こることもあります。現れる症状は、どの筋肉が、侵されるかによって異なります。

例えば、胸の筋肉で筋力低下が起きると、呼吸困難を来たすこともあります。眼を動かす筋肉で筋力低下が起きると、ものが二重に見えたりすることもあります。筋力が、完全になくなることを麻痺と呼んでいます。筋力低下の原因によっては、他の症状が、みられることもあります。筋力低下には、チクチク感、ピンや針で刺されるような感覚、しびれなどの、感覚の異常を伴うこともあります。

原因に関わらず、信号を伝える経路うち、同じ部位の機能不全は、同じような症状を引き起こすため、筋力低下の原因は、部位によって分類されます。すなわち、脳を侵す病気、脊髄を侵す病気、末梢神経を侵す病気、筋肉を侵す病気、神経と筋肉の接続部を侵す病気に分類されます。しかし、なかには複数の部位を侵す病気もあります。

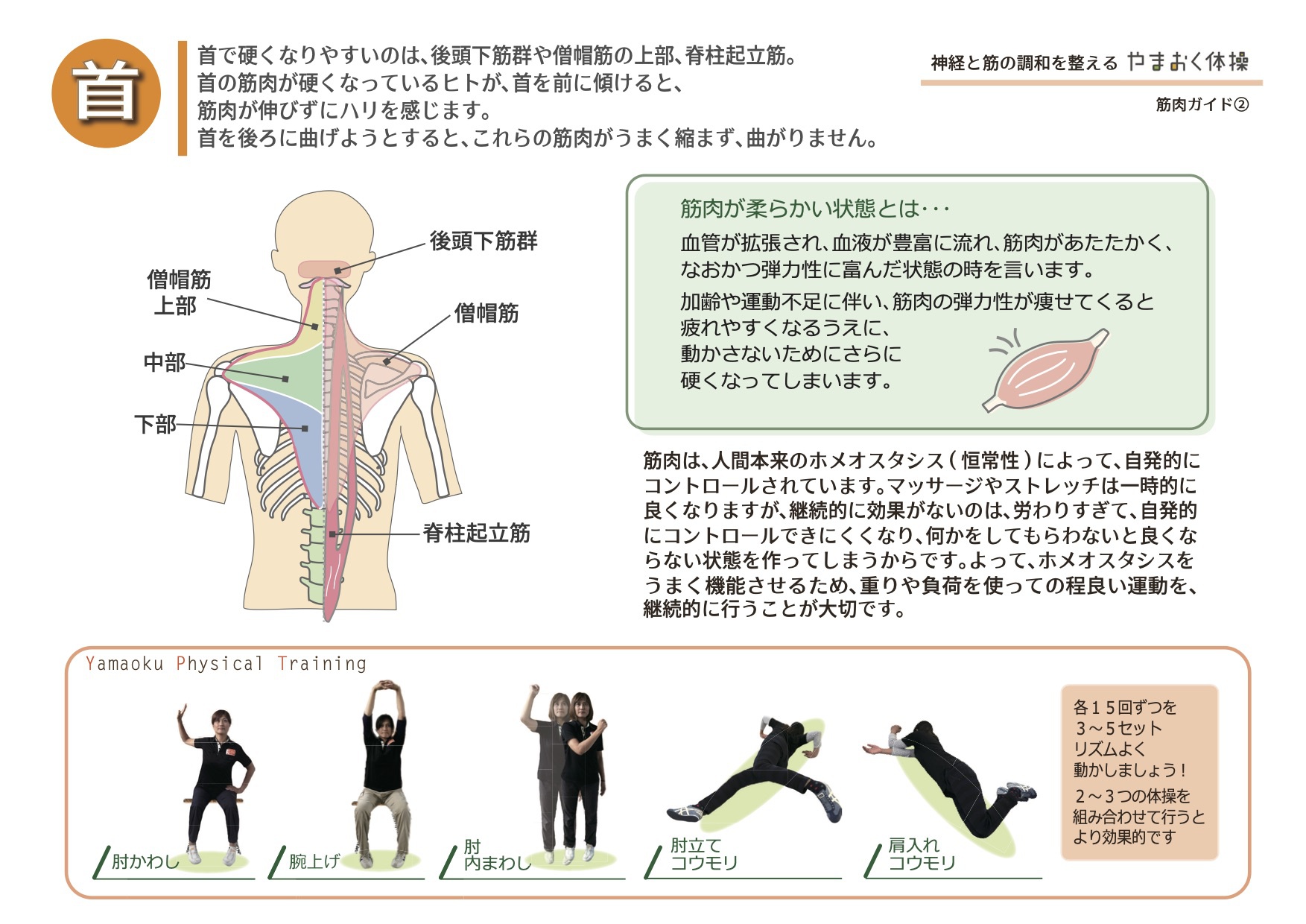

首:後頭下筋群、僧帽筋、脊柱起立筋

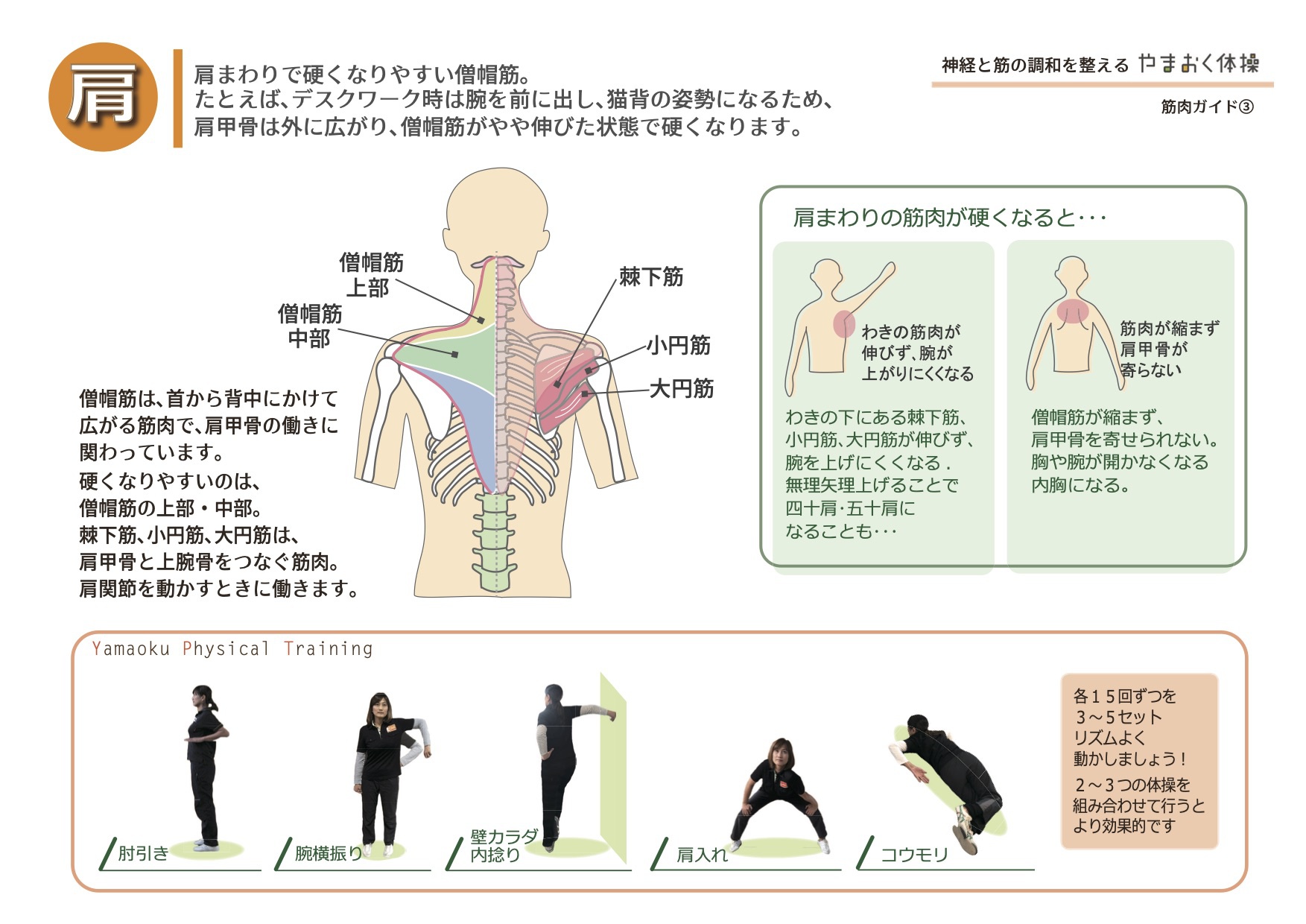

肩:僧帽筋、小胸筋、棘下筋、小円筋、大円筋

腰:多裂筋、回旋筋

股関節:腸腰筋、大腿筋膜張筋、短内転筋、恥骨筋、深層外旋六筋

脚:ヒラメ筋、後脛骨筋

ですので、日常生活の中に、軽い運動を取り入れるなどで、筋肉を介して、脳に信号を送り返すことによって、身体は、丈夫になり、筋力、筋持久力、バランスなどの能力の改善も期待されます。やまおく体操は、正しい信号を、脳から神経を伝わり、全身の筋肉へ送れるように、身体の動きを促します。筋肉ガイドを参考に、定期的に行うことで、筋肉、血管、神経が、柔らかくなり、本来、人間が持っている動きを取り戻すことが、出来ます。